![]()

Research on the exhibition program and method in the museum 1

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

アートの歴史の起源をたどれば、1万5千年前のラスコー洞窟の壁画へと行き着くだろうが、多くの人々がアートを鑑賞する場を人類史が獲得するのはたかだか今から2世紀半前の事である。美術館という形で一般市民に開かれた「アートの場」が生まれた時代は、鉄が工業生産化され、鉄道、橋梁、建築などの構築物を大規模に生み出し、都市を急速に拡大、近代化してきた時代と重なる。

「アートの場」の発展の歴史は世界の政治経済の発展・変容と複雑に関係し、今日へとつながっている。この2世紀半で世界人口は5倍に増加、今日61億に達し、2050年に90億人へと進む。人口の急激な増加は人間の環境を物質面のみならず精神面においても過去とは比較できないものに変えていく。重ねて今日ではグローバル化、情報化に加え、年間に延べ人口では世界人口の約5分の1が航空機によって移動する大量移動が現代社会に生きる人々の生活の総体を変えている。

このような変化の中でアートは人間の精神面を支える大きな役割を持つようになってきているといえる。経済のグローバル化に対し、ローカル性を組み込んだグローカルなアート活動が世界各地のアートフェスティバルにおいて見られるように、先進国家によるグローバル化の歪みに抗する動きも見出せる。

本共同研究はこうしたグローバル化の進む今日の世界状況の中でアートが果たす役割の歴史的重要性をふまえ、アートが多くの人々と向かい合う「アートの場」がどのような形で形成され、活用されているかを探求するものである。

「アートの場とその時代背景」「近代アート、現代アートの展開とアートの場の関わり方」を基本的出発点として研究をすすめるとともに、研究の主題を「アートの為の現代の空間・施設・建築」の検証においた。研究の対象は膨大なものになるため、まず参加研究者の過去からの研究テーマ、プロジェクトの経験を手がかりに研究を進めた。研究の概要としての紀要は以下の形でまとめられた。

第1章では、ヨーロッパ、アメリカの美術館の今日的評価を中心に、岡部・藤山が研究し、岡部のポンピドゥーセンター設計、建設、展示デザインの経験を土台にしながら、今日のアートとアートの場を検証し、藤山が論文をまとめた。

第2章では、戦後ドイツの様々な現代アートに対する取り組みをとりあげた。ドイツの先鋭的な現代アートが展開される「アートの場」の中からケーススタディとしてハンブルガーバンホフを取り上げ、数年に渡る現地調査をふまえ、小山が論文をまとめた。

本共同研究は、こうした動きを補完する意味で都市政策、都市計画、建築デザイン、展示システムの方法といった物理的・技術的側面を主軸に置きながら「アートの場の今日」を検証していく試みとなることを目指している。

1)美術館建築の正統性

まずは、当の美術館という言葉を考えてみよう。日本ではミュージアムという施設を、美術館・博物館と分けている。美術館は文字通り絵画や彫刻などの芸術を展示する施設であり、博物館は歴史的・地理的な特徴がある文化的価値を持つ対象(物)を展示する施設といえる。

しかし近代以前のヨーロッパでは、芸術とは古代ギリシャ・ローマを最高峰に頂く古典主義を第一とするものであるゆえ、最高の芸術は同時に歴史的価値を持つものであった。したがって美術品と博物品を区別する必要はなかったのである。

では、美術館建築とはそうした美術品を入れる器だとしよう。とすれば、古典主義芸術には古典主義建築が、モダンアートには近代建築が最適なのであろうか。現代の美術館で最も一般的なのは、白い壁に木の床、窓はなく照明は天井からの人工光という展示室であろう。ホワイトキューブと呼ばれるニュートラルな空間である。それに対してここでは、近年着目されているコンバージョンという建築計画を比較対照したい。コンバージョンとは平易に言えば、既存施設の用途転用である。環境的・経済的問題を背景にしたスクラップ・アンド・ビルドの見直しから注目されることが多いが、ここではコンバージョンにより生まれたアートの場の性質を考察したい。

ところで、主要国の中核的ミュージアムで最も歴史が古いのは、大英博物館(1757年)とされる。しかしこれは当初は一般に開かれた施設というより収蔵・研究を第一とするものであり、作品展示を主とするミュージアムの始まりはルーブル美術館(1793年)と考えられる。ルーブルは本来宮殿であったのだが、フランス革命を契機に開放された歴史を持つ。つまりそもそも美術館とはコンバージョンによって生まれたといえる。そして20世紀になり、本論の問題とするモダンアートを扱う美術館空間が生まれる。1929年、ニューヨークの近代美術館(The Museum of Modern Art、通称MoMA)が設立されるが、これも当初はマンハッタン5番街のオフィスビルの12階、410m2を用いたものであった。1939年に現在の場所にフィリップ・グッドウィンとダレル・ストーン設計の美術館が建設されるまで、美術館専用の施設ではなかったのである。そしてこのMoMAの展示空間こそホワイトキューブの体現であった。

それに対し現代、この数年で最も注目された美術館建築はロンドンのテート・モダンとビルバオのグッゲンハイム美術館であろう。どちらもホワイトキューブからは大きく逸脱している。このうちジャック・ヘルツォークとピエール・ド・ムーロンによるテート・モダンは、放棄された発電所を転用したものである(図1)( http://www.tate.org.uk/modern/building/default.htm)。

一方、フランク・O・ゲーリーの設計したグッゲンハイム美術館・ビルバオはテート・モダンとは対極的なデザインである( http://www.guggenheim-bilbao.es/ingles/edificio/el_edificio.htm)。違いは単に新築であるだけではない。コンピュータ・テクノロジーを最大限に活用した設計建設プロセスが可能にした造形は、美術館に限らず、現代建築の中でも最も複合的な形態の集合体である。ビルバオの新奇性は確かに人気があるが、主役である美術作品を圧倒してしまうほどである。

それでは、ゲーリーがアートに関心がないかといえば逆で、サンタモニカのチアット・デイ事務所(1992年)ではクレス・オルデンバーグとコラボレーションしている。それ以外にも、神戸のフィッシュダンス(1987年)*1では巨大な魚のオブジェを制作するなど、もともと彫刻的造形志向が強いのである。

さて、こうしたゲーリーであるが以前にも重要な美術館を設計している。それは彫塑的なビルバオとは対照的なのだが、1983年のアメリカ、ロサンゼルスのテンポラリー・コンテンポラリー現代美術館(The Temporary Contemporary、通称TC)である( http://www.moca-la.org/museum/detail_geffen01.php)(図2)*2。

ロサンゼルスの現代美術館(The Museum of Contemporary Art、通称MOCA)自体は1986年に磯崎新の設計によりオープンしたのだが、このTCはその名が示すとおり本館開設までをつなぐ仮設の美術館として開かれた。限られた予算で、既存の倉庫を改造したものであったが、思いの他評判が良く、結果として現在まで使われることになった。安価な素材を巧みにブリコラージュした構成は、カリフォルニアの開放的な風土に適したもので、初期のゲーリーの作風をよく示している。もっとも、全体的な完結性を拒絶する非統合的構成と言う点ではビルバオに通ずるものである。初期の作品が建築素材や部材を無造作に扱う構成による結果のものであったのが、最近作では自律的な形態を恣意的に扱うものとなっただけである。

この時期、やはり工場跡を改装したロンドンのサーチ・ギャラリー(1985年)などもオープンするのだが、ロサンゼルスのTCがもたらした影響は現代美術王国アメリカを代表する美術館が倉庫を改装したもので成功したところにある。しかしTCが工場・倉庫タイプの美術館のオリジンというわけでもない。ここではそれに先立つ2つの重要なプロジェクトを紹介しよう。

まずはパリのポンピドゥーセンター(1977年)である(http://www.cnac-gp.fr/Pompidou/Accueil.nsf/)*3。これはあらゆる意味で革新的な現代美術館であった。運営プログラムもいわゆる「美術」に限定されない、映画や音楽などを含んだ総合芸術センターである。展覧会そのものも、作家や時代による区分にとらわれないダイナミックなもので、初期を代表する「パリ=ニューヨーク」「パリ=モスクワ」など二都展のシリーズのもたらした影響は多大である。

そして肝心の展示空間であるが、フレーム構造によるフレキシブルな無柱の展示室は、その外観だけでなく内部においても工業建築を思わせるものであった*4。

さらにもう一つ注目したいのは、アーティスト、ドナルド・ジャドによりデザインされた施設である。ジャッドは工業素材を用いた作品が著名であり、ミニマルアートを代表する作家とされるが、完成した作品に表現の全てを込めるタイプではなかった。論客であるうえ、他の作家の作品も所有するなど批評家的視点も有する者であった。そのジャッドがアーティスト、建築家、キュレーター、コレクターの4重の立場で手掛けたのがテキサス州マルファの一連のチナティ財団の建造物である(http://www.chinati.org/)。1973年から着手された計画の中心施設は、閉鎖された基地の兵器庫を転用した展示室であり、そこにジャッドは自作を中心としたパーマネント・インスタレーションを設置した。当然のことながら、完璧に作品に呼応した展示室のミニマルな佇まいは、一つの理想形として強い印象を与えた。

2004年、ニューヨーク近代美術館(MoMA)は谷口吉生の設計で拡張工事を終え再開したが、その工事期間中コレクションはMoMA.クイーンズ(MoMA QNS)にて展示された(図3、4)。これもかつてのステイプラー工場を改造したものである。ロサンゼルスの先行例があってこその施設であろう。またMoMAクイーンズもマンハッタンの本館再開後も活動を続けるが、クイーンズ地区が選ばれたのはそもそも重要な美術館がその地にあったからである。それが、P.S.1コンテンポラリー・アート・センターである(図5)*5( http://www.ps1.org/cut/gen.html)。現在はMoMAと合併した組織になっているが、1971年に設立された組織である。P.S.1とはパブリック・スクールNo.1の略であり、これも学校跡の転用である。

2)鑑賞の場から経験の場へ

次にここでは反対に、アートの側から展示空間の意味を考察してみたい。モダンアートを最も特徴づけるのは抽象絵画の成立である。古典的な絵画は、画面のなかにあたかも実際に見えるがごとく世界を再現する。そのために遠近法を用いたイリュージョニズムが用いられる。一方、抽象絵画では絵の外部には人物だろうと風景だろうと一切のモデル(対象・オブジェクト)はない。この意味ではキュビズムなどは純粋な抽象とは呼べない。

古典的な絵画では平坦な画面の中にどれだけ奥行きを生み出すことが出来るか腐心したのに対し、19世紀セザンヌらの浅く重層的な遠近感を経て、キュビズムによる遠近法の解体と相前後して、ロシアやオランダで幾何学的な抽象絵画が成立した。つまり絵画自体が一つのオブジェクトたりうるわけだ。そこではもはや彫刻と絵画を分けるのは、2次元的なオブジェか3次元的なオブジェかという物理的特長だけである。

平面としてのオブジェという絵画の性格を確認する上で、フランク・ステラのシェイプド・キャンバスを取り上げよう。ステラの作品は初期のミニマルな平面作品から、現在の象徴的で立体的なものへと変遷するが、シェイプド・キャンバスのシリーズは初期のストライプのシリーズの発展したものである。ステラはジャスパー・ジョーンズの星条旗の絵画から、ストライプ構造を読み取ったという逸話もあるが、まさにこの作品はストライプそのものを表現したものである。ところで方形のストライプを描く際は問題にならなかったが、問題はL字型のストライプを描く場合である。これを方形のキャンバスに描く場合、L字型の描かれない余白の部分を生じることになる。とたんにL字の形象は絵に描かれた、リプレゼンテーションされたイリュージョンになってしまうのである。したがって余白は切り落とされねばならない。代わりに形象の背景に見える白い部分は美術館の壁である。こうして美術館の壁面は作品の自律性、完結性を保障するフレームになったのである。その最も汎用性の高いフレームが、白い壁面、ホワイトキューブである。

抽象絵画の流れは第2次世界大戦後、ジャクソン・ポロックに代表される「抽象表現主義」を生む。ポロックはそこでドリッピングという手法を用いている。これはデッサンを素に絵筆で色彩を塗る伝統的手法を用いず、いきなり画面に絵の具を振り撒き滴らせる直接的な方法である。シュールリアリズムの自動書記の応用であるが、ここでは作品と展示効果を考える上で、そのサイズに着目したい。ドリッピングの手法により、巨大な画面が制作できるようになったのである。むろんそれまでも壁画、天井画など大作はあった。しかしそれらは完成までに何年も要する上、なにより最初の一筆より完成に奉仕するヒエラルキー構造を持つ。このような古典主義的芸術価値はもちろんポロックの意図するところではない。思考の速度に遅れを取らない、いやむしろ先行する筆致の速度が求められるのである。

さて、この巨大なポロックの作品がギャラリーに展示されるとどうなるのか。先に近代・現代の美術の空間が、窓に喩えられる古典主義の奥行きの深い表現から画面の表面に一致する過程を述べた。古典主義の絵画では鑑賞者の意識は絵画空間の中に入り込むのに対して、ここでは鑑賞者の視界にはポロックの画面しか入らない。美術館の壁に架かった絵画と対峙するのではない。鑑賞者は絵画に包まれ、意識ではなく身体が絵画の空間に没入するのである。ここにいたってついに絵画は絵の外に、実際に空間を生成させるのである。しかし作家にとって絵画とはメディウム、手段に過ぎない。何の手段か。空間を表現するためである。だとすれば画面の中にイリュージョナルな空間を描くだけに留まる必要はない。アクチュアルな空間を生成させても構わない。このポロックの展示空間は、絵画という形式の到達する必然であり、それ以降は絵画と彫刻、美術作品と展示空間といった分類は無効となる。こうした作品が現在ではインスタレーションと呼ばれているのである。

3)出来事(イベント)としての絵画

また、ポロックは完成した作品を展示するだけではなく、ドリッピングによる制作プロセスをも公開している。これを見た美術批評家のハロルド・ローゼンバーグは「カンヴァスは『表現する』空間であるよりも、むしろ行為する場としての闘技場に見え始めた」と述べている。つまり作品とは「出来事」「イベント」であり「アクション」なのだと訴えたのだ。

こうしたプロセスを重視する思想は、2章で取り上げるヨゼフ・ボイスの作品など、後のパフォーマンスやコンセプチュアルアートに引き継がれる。さらに現在のインタラクティブ・アートにも影響を与えている。作品とは作者によって完結された結果だけではなく、鑑賞者をも巻き込んだ開かれたものとなったのである。その2で取り上げるワークショップなどもこうした流れを汲んだものである。ここにおいて美術館は作品を鑑賞する場から経験する場へと変容したと言えよう。

(文責:藤山哲朗)

(注)

| *1― | 現在の建物名は、カフェ・フィッシュ |

|---|---|

| *2― | 現在の名称は、The Geffen Contemporary, The Museum of Contemporary Art |

| *3― | 設計:レンゾ・ピアノ、リチャード・ロジャース。岡部はレンゾ・ピアノ・ビルディング・ワークショップ、チーフ・アーキテクトとして1974年より設計・展示に関わる。 |

| *4― | その後常設展示室には、1987年のガエ・アウレンティによる改装で固定壁が設けられた。 |

| *5― | 1971年、Institute for Art and Urban Resources としてアラナ・ハイスにより創設。1976年よりP.S.1となる。 |

(図版出典)

| (図1) | 小山明撮影 |

|---|---|

| (図2) | ”The Architecture of Frank Gehry”Walker Art Center 1986 |

| (図3、4、5) | 藤山哲朗撮影 |

(図版キャプション)

| (図1) | 「テート・モダン」現在テート・ギャラリーは現代美術のテート・モダン、本館であるテート・ブリンテン等、計4館からなる。 |

|---|---|

| (図2) | 「テンポラリー・コンテンポラリー現代美術館」 |

| (図3、4) | 「MoMAクイーンズ」 |

| (図5) | 「P.S.1コンテンポラリー・アート・センター」 |

本章では、現代におけるアートの場の形成、活用のされ方について、ひとつの現代美術館の設立から現在に至る9年間の調査を通して、考察を試みる。美術館が、ある首都の物理的な中心となる例はこれまでになく、その意味で近年新たにつくられたベルリンのハンブルガーバンホフはドイツにおける現代アートの場として注目すべき美術館であると考えられる。

都心の再開発が急激な勢いで進展する首都ベルリン。新たに大改造を施されたベルリンの中央駅を降りると、そこには現代アートに特化した巨大な美術館が位置している。駅舎を改造したことによる展示空間の特質、この最新の美術館の展示方法と展示内容との関係を建築的視点から考察する。

1)都市の文脈の中における位置づけ

ベルリンには現在多くの美術館が稼動している。旧東ベルリンを流れるシュプレー川にはパリのシテ島のような形をした美術館島と呼ばれる中州があり、ここには古代美術をはじめ古典的な美術品を収蔵したペルガモン美術館(Pergamonmuseum)などいくつかの巨大な美術館が立ち並ぶ。一方、旧西ベルリンの文化的中心部ポツダム広場近辺には、ベルリンフィルハーモニーや図書館に隣接して、現代美術を展示するミース・ファン・デア・ローエ設計のノイエ・ナショナルギャラリー(Neue Nationalgalerie)が長い活動を続けている。こうした中、1996年に開館したハンブルガーバンホフ現代美術館*1は、ベルリンでは最も新しく、また統合後のドイツ現代美術の中心となるべく位置付けられた美術館である。バンホフ(駅)という名称をもつ美術館、ハンブルガーバンホフ現代美術館はベルリンの玄関口、レアター中央駅を降りると、そのまさに目の前に位置している(図2)。

ベルリンは東西ドイツの統合後、ドイツの首都となり、それにふさわしい機能を持つ都市へと大規模な改造が日夜進められているが、この首都の入口にあたるのがレアター中央駅(Lehrter Hauptbahnhof)である。ベルリンは20世紀になってから二度にわたり都市が反転している。数世紀の長い間都市の中心となっていたブランデンブルク門やライヒスターク(帝国議会、現国会議事堂)につながるウンター・デン・リンデン通り周辺の官庁街は、1961年の壁の建設によって切り離されて東ベルリン側に、すなわち西ベルリンから見ると国外となった。同様にして中央駅フリードリッヒシュトラーセ駅を失った西ベルリンは、当時としては場末のツォー(Zoo、動物園)駅をやむなく壁の中の都市、西べルリンの中央駅として活動を開始せざるを得なかった。

この駅に接続するクーダム(Kurfuerstendam)と呼ばれる大通りがその後四半世紀にわたって西ベルリンの経済的な中心部として、繁栄することとなった。そしてついには1989年の壁の崩壊に続く翌年の東西ドイツの統合で、都市の中心と周縁はいま一度反転し、ウンター・デン・リンデンのある「ミッテ」地区と呼ばれる部分が再びベルリンの経済的な中心として機能することとなる。しかし、この旧市街地には既に過密なほどに建築物が密集しており、新たな首都としての機能をさらに付け加えることは不可能である。レアター駅は、これらの二つの駅、フリードリッヒシュトラーセ駅とツォー駅を結ぶ路線上に位置しており、それは多くの引き込み線と貨物倉庫がならぶベルリン鉄道網の最も複雑に交錯したところにある(図3)。

パリやロンドンにおいても、19世紀に発達した鉄道網は、基本的に引き込み線の終点となる終着駅(ターミナル)型の路線配置を持つ。都市の北側には北に向かって出発する列車のための駅があり、東には東行きの駅がある。それらの点在する駅を環状に走る地下鉄が結ぶ。しかし、サン・ラザール駅やパディントン駅にしても、こうした引き込み線形式の路線配置が持つ決定的な問題点は、ある列車が駅に入ってくると、出発するときにはその同じ線路を再び戻っていく、それが完了するまでは次の列車が決して入線することができないという、通過型の路線配置とは比較することのできないほどの効率の悪さである。それは輸送量という数値に明白に反映され、都市機能の重大なウィークポイントとなる。ベルリンにおいても20世紀の初頭からすでにこの引き込み線を中心とした鉄道網形式の改善、すなわち駅の統廃合と通過駅型路線配置への転換が最優先課題として論議されてきた。そして「ハンブルガーバンホフ」は、まさに北向きのハンブルク行きの列車が出発していた問題のターミナル型の駅であり、この鉄道網改善のために廃止された駅舎であった。そして現在は、ハンブルク行きの路線は、真近にある通過駅型のレアター中央駅に統合されることとなった。

2)建築的特徴

建築の設計はベルリンの建築家、ヨゼフ・パウル・クライフス*2によって行なわれた。パリのオルセー美術館と同様の鉄道駅舎から美術館へのコンバージョンプロジェクトであったが、ヨーロッパの伝統的な終着駅型駅舎の構造や歴史的空間の特質は残しながらも大規模な改造が施され、細部に至るまで新たに建築的に処理された美術館となっている(図4)。

入り口にある機関車の方向転換を行なうためのターンテーブルのあった場所は同じ大きさの円形の植栽として残され(図5)、ここを通って正面玄関から、かつてプラットホームがあり列車が到着した鉄骨構造体によって覆われた大きな中央ホールに入ると、そこは常設の比較的大きな作品のための展示空間となっている。ホールは「歴史ホール(Historische Halle)」と名づけられ、キーファー(Anselm Kiefer)を中心としたドイツの過去の記憶をモチーフとする大作品がならぶ。かつてプラットホームだった両側の部分は10cm程度床レベルが上げられており、駅のイメージが鮮明に残されている(図6)。

このホールに隣接して、新たに追加されたヴォールト天井の長いホールが、ウォーホルなど60年代のアートを集めたマルクス・コレクションのための展示スペースとなっている。クライフスはこの部分に正円の一部を断面形状とした極めて現代的でシンプルな白い展示空間を作り出している(図7)。ホール外部を覆う外壁構造は、この敷地特有の弱い地盤に対する荷重負荷を軽減するため、繊細なグリッドが連続するアルミダイキャストが使われている。この展示スペースはまったく新たにつくられた部分であり、昨年亡くなった設計者の名称が現在は与えられ、「クライフスホール」(図8)と呼ばれている。

一方、入り口前のターンテーブル跡の両側には、以前ここが鉄道博物館展示室として使われていた二階建ての二つのウィング部分があり、現在では一方はレストラン、もう一方の一階がヨゼフ・ボイスコレクションの展示スペース、二階が特別展示スペースとして機能している。そして最後に2004年末に増築されたのが、古い貨物倉庫を改造したエクステンション部分で、これは本館の「歴史ホール」から連絡通路を通じて接続されている。ここは「リエックホール(Rieck Hallen)」(図9,10)と名づけられ、現在リック・コレクションが展示されているが、今後やはり特別展示スペースとして使用される予定となっており、300mの片廊下からアクセスする展示スペース群には膨大な現代アートのコレクションが展示されている。

3)展示方法

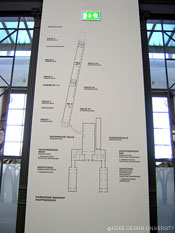

展示スペースは大きく分けると、「歴史ホール」「クライフスホール」「西ウィング(1階)」「西ウィング(2階)」「リエックホール」の5つの部分から構成されている。はじめの3つのホールは基本的に常設展示場であり、ドイツのモダンアート、アメリカのモダンアート、ヨゼフ・ボイス(Joseph Beuys)のコレクションがそれぞれ展示されている。

「歴史ホール」は旧駅舎の鉄骨の連続アーチによってつくられたスペースであるゆえに、大スパンの非常に広々とした展示スペースを持っている。通常の美術館では展示することが困難な、キーファーの鉛の飛行機などの巨大展示物が無理なく配置される十分なスペースを有しているが、しかし、空間がこうした駅の記憶を色濃く残したスペースであるがゆえに、展示物のイメージにはそぐわない場面が生じていることも事実である。これまでにも二度ほど、この巨大スペースの中に周囲から展示空間を隔離するためのいわゆる「ホワイトキューブ」がつくられていた。現在も「西ウィング」にあったボイスコレクションのうちのふたつのオブジェクトが「歴史ホール」に移動し、新たに設置された、正方形に近い平面形状を持つホワイトキューブの中に収められて展示されている(図11)。

「西ウィング1階」のヨゼフ・ボイスのコレクションは質的にも量的にもおそらく、ダルムシュタットの州立博物館のコレクション*3に次ぐものであると思われるが、ダルムシュタットにおける展示がハンブルガーバンホフの展示と比較して圧倒的に強靭なイメージを来訪者に与えているのは、ダルムシュタットの展示スペースも確かに一部が外光の入るスペースであったり、デザイン的には古い博物館の内装のディテールの中での展示であり、決してホワイトキューブとは言えない、場の個性の強い展示スペースではあるにも関わらず、実際にボイス自身が展示をおこなったため、制作の意図が観る者によく伝わる展示となっているからであると思われる。ボイスの場合、展示ケースや棚、さらには壁、床そのものも作品の重要な一部であり、これを建築空間と関係なく展示することは不可能であるともいえる。

「クライフスホール」では現在では、展示のために二箇所に巨大な間仕切り壁が追加されているが、これは必ずしも良い方向に機能しているとは思えない(図12)。これは常設展示物を使用した特別企画展がここで行なわれているためであり、すべての美術館が抱える常設展と企画展をリンクするプログラムの難しさ、問題点を物語っている。ウォーホルの巨大な作品を中心とする展示物は、現在のように分割された空間に展示されるのではなく、何もない簡潔で大きな空間に展示されていた開館当初の展示方法のほうが、作品のもつおおらかさをよりよく伝えるものであったように思われる。

「西ウィング(2階)」の特別展示室は、ロンドン・サーチ・ギャラリー巡回展等をはじめとするさまざまな企画展を中心機能とする展示スペースである。階下のボイスの展示室と同じ面積を有しているが、1階の展示室が、かつての歴史の面影を残すために、窓から外光を入れ、床の石貼り模様もそのまま残しているのに対して、ごく普通の単なる白い壁と木製の床の展示室となっており、展示物ははるかに見やすく感じられる。ここで行なわれたロン・ミュエック(Ron Mueck)展*4は展示スペースの中をまったく仕切らずに行なわれた展覧会のひとつであったが、ミュエックのつくる様々な大きさのフィギュアのスケールがよく把握される秀逸な展示であった(図13,14)。一人の作家にひとつの明確な展示空間、という美術展示の最も基本となる考え方が、展示物のスケールや量と展示スペースのバランスが得られたときにのみ成功するきわめて良い例を示している。

4)インスタレーションと展示スペース

現代アートにおける最も重要な本質のひとつであり、また展示システムとの関係で興味ある展開が始まっているのは、「インスタレーション」と名づけるべき作品と展示スペースとの関係のありかたである。

インスタレーションとは作品をインストール(据え付け、設置)することに語源を持つ用語ではあるが、既に制作されたある「作品」を展示スペースにインストールすることではなく、インストールすることそのことが「作品」であるということにアイデンティティを主張する作品、すなわち作品と展示スペースとの境界を問題とする作品をも包含する概念でもある。すなわち、作品が作品として成立するための社会的コード(規則)そのものを拠り所とし、あるいはテーマとする作品はこれまでにも「レディメイド」をはじめとして連綿として現代アートの歴史の中に生き続けているが、展示スペースとの関わりを積極的に持ち始めたのはそれほど古いことではない。

こうした動きの最右翼をになうのはドイツの美術作家、ゲルハルト・メルツ(Gerhard Merz)である。メルツは、これまでの美術の概念では平面作品ととらえるべきフレーミングされた平面のなかに文字の配列された作品を多く制作しているが、彼に世界の人々が注目したのは、1997年のヴェネチア・ビエンナーレにおけるドイツ館の作品である。ドイツ館を入るとそこには何も展示されていない部屋そのままの白い空間があり、四角い部屋の天井に沿った左右の壁面の最上部の部分に細いラインライトをびっしりと横に並べた二本の異常に明るい光だけがそこには展示されていた。それは、照明装置なのか、あるいは建築なのか、あるいは作品か、そうしたことの判別が困難な、まさに展示スペースを作品としたものであった。同様の方法で照明を使用した作品は1999年に美術館島のアルテス美術館(Altes Museum)で開催された「芸術の暴力展」の順路最後の大スペースにおいても展示され、両側の壁に設置された高さ60cm/長さ14mの二条の光源は強烈な不在感、空白というものの存在を印象付けた(図15)。

メルツはこのハンブルガーバンホフにもコレクションがあり、平面作品と立体作品との組み合わせとおぼしきものは常にいくつかは展示されているが、こうした比較的作品としてとらえ易い作品の他にも、1階から3階へ上る階段室のひとつが彼のインスタレーション作品として展示されている(図16)。真っ赤には塗られてはいるものの、階段室というものは気づかずに通過してしまうような、作品の展示とは無縁の空間、美術館の中では機能的な部分であり、展示スペースとしては対象化されないことがコード化された空間である。こうしたメルツのように、展示スペース以外の機能的空間に積極的に関わろうとするアーティストは途切れることなく現れている。「歴史ホール」をはさんで二階の両ウィングをつなぐ連絡通路部分には緩やかな往復スロープが設置されているが、ここを常設展示場としているのがローター・バウムガルテン(Lothar Baumgarten)である。スロープ腰壁の上部に貼られた黄色いテープにはドイツ語の副詞の文字がランダムな順序に並べられ、スロープの往復の傾斜に沿って文字が空間を交錯する。また、オーストラリアのアーティスト、ダニエル・フォン・シュトゥルマー(Daniel von Strumer)もここを非常に有効に展示スペースとして使用した作家である(図17)。作品は、ふとした日常の中にあるアイデアを映像にしたものである。小さな木製のフレームに3m程の距離をおいてヴィデオプロジェクターから映像が投影されている。四角いフレームに映された箱らしきものの内部を紙コップやスポンジ、セロテープといったごくありふれたものがぎこちなく、箱の周辺をまわっていく。その不思議な動きは、少し立ち止まって考えてみれば、それはすぐに気づく仕掛けでつくられたものだということが理解される。つまり、箱の内部を撮影したカメラは箱に固定されており、そのカメラごと回転させて中にあるものを動かしていたことがわかる。こうした、日常のわずかな認識の変化、そのなかに作品のモチベーションを置くような作品の場合、映像を美術館で通常投影するような大仰なスクリーンに投影してそれを鑑賞するような方法によってではなく、通路の一部にふと見るとそこに展示されていることに気づくような、意識の軽さを要求している。こうした場合の作家と鑑賞者との関係は、作曲家エリック・サティによる、音楽を否定した作品「家具の音楽」を演奏することの難しさにも近い、実は周到な展示環境の設定、すなわちインスタレーションを要求するのである。

ヨゼフ・ボイスの多くの作品が、あるものが「ふと何かのように見える」という人間の認識の仕組みを作品の基盤としているように*5、現代美術の多くのものが、作品を見ることによって、見る側の日常の認識に変革が起こること、もしくは記号に汚染された感覚を初期状態に戻すような認識のリセットを目指している以上、認識の境界、すなわち作品と作品でないものとの境界、作品と展示スペースとの境界は常に彼らの関心領域、ターゲットとならざるを得ないということができる。インスタレーションは、それが常設展示され、概念を固定されることに対しては本来的な矛盾を内包することになる作品の形式でもある。美術館が何らかの作品を展示するという関係、もはやこうした旧来の関係概念ではとらえることのできない作品が美術館の展示空間そのものも今後変えていくことになる。

(文責:小山明)

| *1― | ハンブルガーバンホフ現代美術館(http://www.hamburgerbahnhof.de/)の正式名称は"Hamburger Bahnhof-Museum fuer Gegenwart-Berlin"。 |

|---|---|

| *2― | Josef Paul Kleihues, 1933-2004 ( http://www.kleihues.com/)ベルリンの都市再開発計画(IBAベルリン国際建築展)に携わる。シカゴ現代美術館、フランクフルト先史博物館等を設計。 |

| *3― | ヘッセン州立博物館( http://www.hlmd.de/)におけるボイスの展示に関しては以下の文献が詳しい。"Josef Beuys Block Beuys" Eva, Wenzel und Jessyka Beuys, Schirmer/Mosel,1990, Darmstadt |

| *4― | ロン・ミュエックに関しては、小山明他著『建築のフィギュア』2004年、INAX出版を参照。 |

| *5― | たとえばボイスと中世の宗教的なイメージとの関連については以下の文献が詳しい。"Josef Beuys und das Mittelalter" Hiltrud Westermann-Angerhausen, 1997, Cantz |

(図版出典)

| (図3) | “Berliner S Bahn” Peter Bley, Alba, 1980, Duesseldorf |

| (図7) | “Museum Hamburger Bahnhof Berlin” Josef Paul Keihues, Walther Koenig, 1996, Koeln |

図版キャプション

| (図1) | 「テート・モダン」現在テート・ギャラリーは現代美術のテート・モダン、本館であるテート・ブリンテン等、計4館からなる。 |

|---|---|

| (図2) | 「テンポラリー・コンテンポラリー現代美術館」 |

| (図3) | 「MoMAクイーンズ」 |

| (図4) | 「P.S.1コンテンポラリー・アート・センター」 |

| (図5) | 「ターンテーブル跡」当時はここで機関車を回転させて方向を変えていた。 |

| (図6) | 「歴史ホール」スパンの大きな空間が大規模な作品の展示を可能にしている。 |

| (図7) | 「クライフスのスケッチ」ホールの断面形状の幾何学的関係を示している。 |

| (図8) | 「クライフスホール」大きな絵画に大きな空間。 |

| (図9) | 「リエックホール外観」かつての貨物駅を改造している。 |

| (図10) | 「リエックホール内部」膨大な数の現代アートが展示されている。 |

| (図11) | 「歴史ホール」ボイスを展示するためのかなり大きなホワイトキューブが内部に設置されている。手前に見える赤い作品はゲルハルト・メルツ。絵の前に置かれた石のベンチも作品の一部。 |

| (図12) | 「クライフスホール」常設展示に特別展示が組み合わされたため、空間は分割されてしまっている。 |

| (図13) | 「ロン・ミュエック展」ミュエックは展示スペースを自由に使って作品を配置している。この「少年」のように展示台にあえて置かれないような配置が、鑑賞者がミュエックの世界に入り込むインターフェースとなっている。詳細は、「建築のフィギュア」小山明、INAX出版、2004年『建築のフィギュア』。 |

| (図14) | 「ロン・ミュエック展」人間よりも精巧に作られたフィギュアは、どちらが現実でどちらが虚構であるのかという境界を消滅させる。 |

| (図15) | 「ゲルハルト・メルツ」アルテス美術館における作品。これは照明か、建築か、作品か? |

| (図16) | 「ゲルハルト・メルツ」ハンブルガーバンホフ階段室 |

| (図17) | 「シュトゥルマー」連絡通路のスロープに展示された映像作品 |

本研究のテーマに副題としてある「拡張する美術館」とは、近年における美術館の大きな変貌の様態を示す言葉であり、美術館に与えられる機能の拡大、そして美術の枠組みの拡張にともなう、美術館という概念そのものの拡張を意味している。本研究は、こうした変わりつつある美術館においてアートの場がどのように形成され、活用されているかを、展示空間・施設・建築機能および活動プログラムの視点から論ずることを試みている。

本論(その1)における第1章においては、美術館における展示内容とも言うべき美術作品そのものの概念が、パースペクティブを表現する絵画のフレームから、オブジェ、インスタレーションへと拡張していることを、近現代の代表的な美術館を比較することを通して指摘した。またこうした作品に対してホワイトキューブと呼ばれる近代的な展示スペースの果たしてきた役割について言及した。第2章においては、ドイツの最新の現代美術館、ハンブルガーバンホフ美術館の展示運営に関する調査を通して、実際にひとつの美術館がどのように使用され、変わりつつあるのかということを、とくにインスタレーションと展示スペースとの関係を軸に考察している。

序章に触れられているように、美術館の歴史は常に都市の変貌の歴史と大きく関わっている。ベルリンの例を挙げるまでもなく、とくにそれがどこに設置されるかということはその美術館の役割と密接な関係を持っている。トリエンナーレやビエンナーレという美術展の形式がそれが開催される都市という文脈を最大限に活用して美術展開に影響を与えるなど近年新しい意味を持ち始めたこともこれと大きく関係していると考えられる。また、こうしたトリエンナーレなどの展示システムは、そのほとんどがテンポラリーなスペースにおける、コンバージョンとも言うべき場のつくりかたが中心となっていることも今後注意して観察すべき現象であるということができる。

(文責:小山明)