4-1 映像制作状況

構造物の準備・制作と映像制作は平行して行った。映像内容はHanumeに決定しているとはいえ、モデリングデータが存在するだけの状態からのスタートである。これに、表面の質感を決定するテクスチャリング。キャラクターに表情や骨組みを設定するセットアップ。こうして準備できたキャラクターを動かすアニメーション。最終的な絵を仕上げるためのレンダリング・合成作業を実施しなくてはならない。少しづつ作業を進めたが、セットアップ以降の多くの作業は2007年9月に集中して実施した。4-7に記したダイナミックスセットアップは、個人的に新たな試みとして組み込んでいる。この技術は、締め切り直前になって映像内容を変更することも真剣に検討するほどの困難-花や葉の揺らぐような動きがうまく表現できない-を解決するために急遽考案したものである。小さなことに思われるかもしれないが、この部分がなければ、他のどんな方法をとってもクォリティーは損なわれただろう。

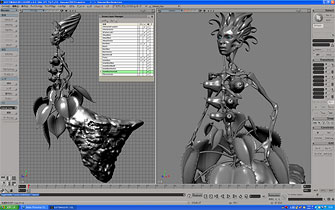

4-2 モデリング

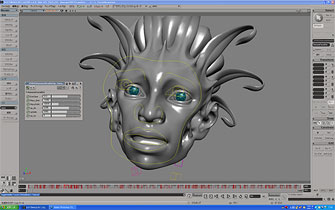

通常、オリジナルキャラクターのアニメーションを制作する場合には、デザインを起こし、それをモデリングすることからはじめる。しかし、今回の場合は前述したとおり、以前から制作を続けているデータがあるのでそれを使用することにする。モデリング作業には、本学の3DCG制作におけるメインソフトSoftimage/XSIを用いている。また、皮膚の微細な起伏などといった詳細なデティールの作りこみにはZBrushを使用している。

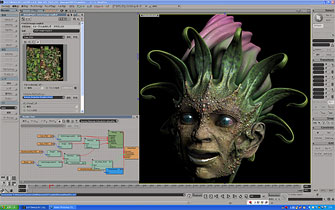

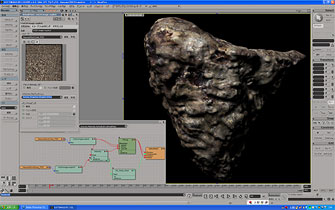

4-3 テクスチャリング

オブジェクトの質感を決定する作業である。この作業の一部には、オブジェクト表面の詳細な起伏を表現するための作業も行っている。そういった意味では、詳細なモデリングも含まれているともいえる。この作業もほとんどはZBrushを用いている。表面の色の情報を司るカラーテクスチャー、詳細な起伏を表現するバンプテクスチャー、表面の反射率の分布を司るリフレクションテクスチャーなどをそれぞれ制作し書き出したものを、Softimage/XSIに読み込んでオブジェクトにマッピングする。

図5~9 頭部、胸部、果実、葉、岩石部分のテクスチャーとその効果。

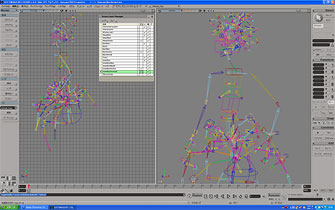

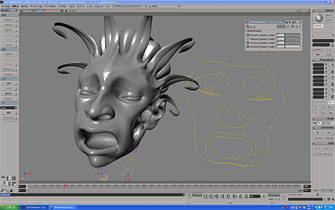

4-4 キャラクターのセットアップ

3DCGでキャラクターアニメーションを制作する場合、効率よく制作するためにキャラクターセットアップを行う。ただ形だけの人形に様々な仕掛けを施してカラクリ人形、あるいはロボットに仕立てる作業といえば理解し易いかも知れない。この作業を怠ると、アニメーションのための作業が煩雑になり、結果的にアニメーションのクォリティーを確保することが難しくなる。制作全体の中で、最も工夫が必要な難しい作業であると感じる。図10:スケルトン、図11:リジッドボディー、図12:リグ(実際にアニメーションをつけるオブジェクト)が、最終的にレンダリングされる本体オブジェクトに重なっている。それぞれの要素をレイヤーに分けて、作業に応じて表示する。

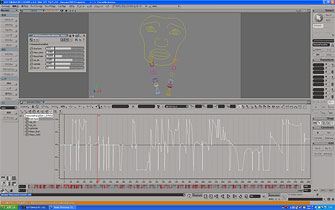

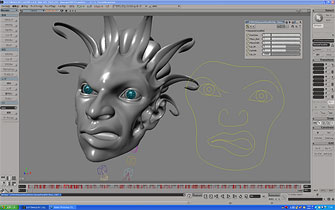

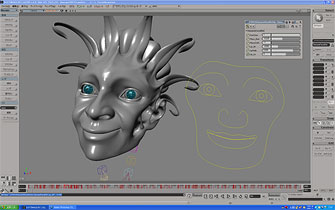

4-5 フェイシャルアニメーション

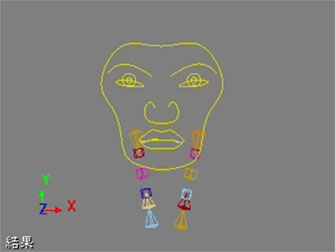

実際の人間の表情は、各種筋肉が動き、それが骨や表皮に影響して変化する。最近では、この筋肉の動きをシミュレーションし、表情を作るという方法も身近になってきた。しかし、今回は、目標の表情をあらかじめ制作しておき、モーフィングさせる従来の方法で制作した。ここでも目標となる表情の制作にはZBrushを用いている。Softimage/XSIでも同様の操作は可能であるが、より感覚的な操作で制作できるからだ。こうして制作した様々な表情をメインのオブジェクトに登録し、様々な表情を作ることが可能になる。あとは、表情をタイミングよく時間軸上に配置できれば、あたかも感情を持っているように見せることが可能になる。通常は、ここまでの準備でアニメーション制作のプロセスに入るのだが、データの重さやコンピューターの性能によっては、アニメーションの確認作業に時間がかかることがある。そこで、メインデータと連動する線描によるダミーオブジェクトを準備することにしている。メインデータを非表示にすれば、アニメーションの制作、確認を非常に迅速に行うことができるからだ。

線描によるフェイシャルアニメーションと実データのシェイプキーは、連動しているので、図15~18に示したような表情の変化を得ることができる。アニメーションは、画面左側のカスタムパラメーターの値をそれぞれ変化させている。各パラメーターの組み合わせにより様々な表情を得ることができる。

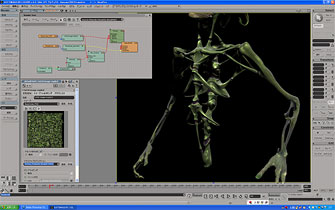

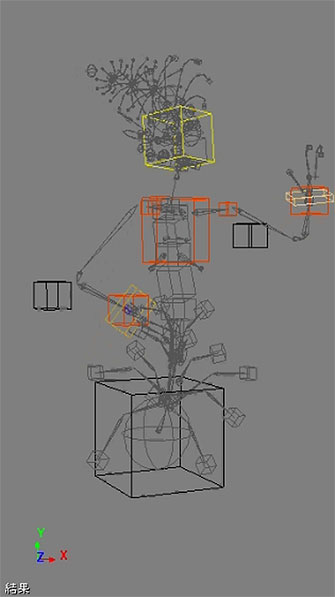

4-6 ボディーセットアップ

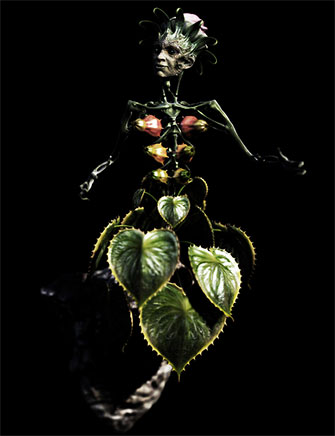

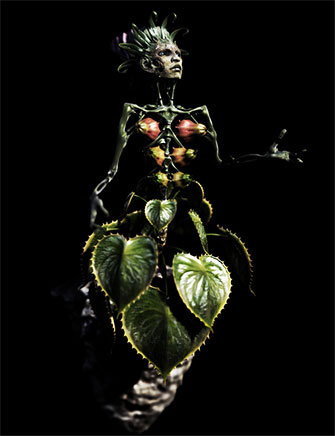

Hanumeの上半身デザインは、植物であることを表現するためにボリュームのない、線的な要素の重なりあいで構成されている。結果的に骨格がむき出しになったような表現となった。CG上で内骨格生物の動きをシミュレーションする場合には、スケルトンと呼ばれる骨の機能を果たすオブジェクトを用意し、これにキャラクターの表面を構成するポイントを割り当てる。スケルトンを動かすことで、腕・足といったキャラクターの各部位をあたかも生物的に動かすことが可能になる。しかし、骨の数などを対象となる生物とまったく同じにするわけではなく、ある程度簡略化するのが通例である。しかし、Hanumeは骨格がむき出しであるがゆえに簡略化ができない。また、骨格をつなぐ筋のような器官もある。結局すべての部位にスケルトンを設定した。また、各骨格は連動する。例えば、腕が上がれば、ある高さから肩が上がる。また、筋が延びる。このような仕組みはエキスプレッションやリンク、コンストレインというような各オブジェクトの動きを関数的に関連付ける簡単なプログラムを使用している。設定は非常に面倒だが、このプロセスを排除できない。結果は、図18/19に示したように、手首付近にあるオレンジ色のボックス(腕のスケルトンのエフェクターが位置拘束されている)を動かすだけで、腕の上昇に伴い各部が連動する。ある角度からは、鎖骨が追随する。また、腕と背中をつなぐ筋状の器官が伸びるようになっている。形態をデザインしている段階でも一応は動いた状態を予想しているが、困難さに気付かないまま制作してしまうことも多い。バランスをとるのが難しいところだ。

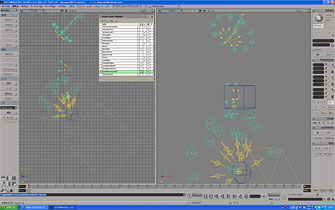

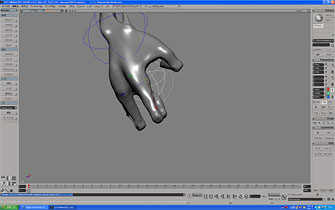

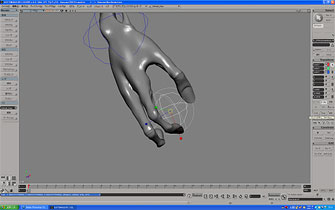

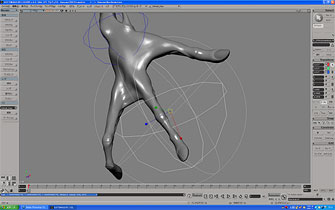

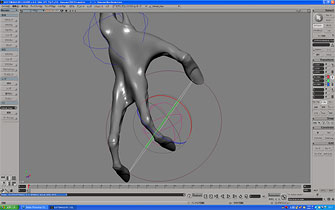

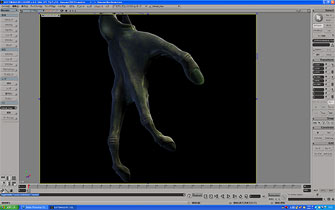

4-7 手のセットアップ

Hanumeには指が3本しかないが、1本づつアニメーションをつけるとなるとそれなりに手間がかかる。もちろん、特徴的な動作をする場合には、手間をいとわずつけるべきである。しかし、特に何もしていない場合、指は開閉しているだけのことも多い。そこで、指の曲がり具合を一括して操作する方法を考案した。指に仕込んだスケルトンの先端部分をそれぞれ、円形のライン上に位置拘束し、それぞれの円形のラインを球体の子として階層付ける。このような構造にすることにより、中心にある球体を拡大縮小するだけで、指が一括して開閉する。また、位置を移動することで、様々な指の表情をつけることができる。円形のラインを回転させることにより、更に細かい指の表情をつけることが可能になる。このように、複数の動きをひとつに束ねることで効率の良いアニメーション制作が可能になる。図20~23にその変化を著した。図24にレンダリング結果を示した。

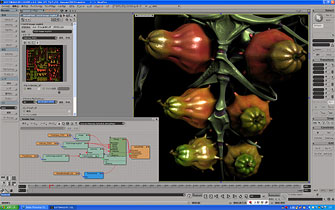

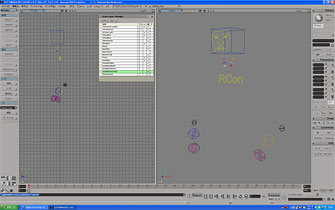

4-8 ダイナミクスセットアップ

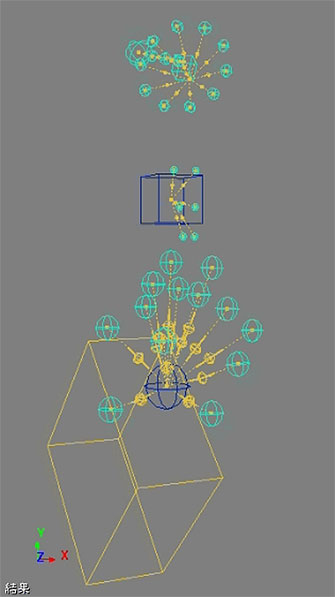

骨格により動く身体部位は、動く方向も範囲も限定的である。しかし、Hanumeの頭頂部の花やガク、あるいは果実の付け根や葉は、骨格が想定できない。これらの部分は、主体の各部位の動きや重力などの外的な力を受けて揺れ動くと想像できる。範囲は限定的であるが、方向は定まらない。こういった部位の動きに対して一般的なキーフレームアニメーションをつけることは、極めて困難である。そこで、これらの半ば浮遊しているような部位の動きには、物理シミュレーションによるアニメーションを応用することとした。Softimage/XSIでは、リジッドボディーという名称である。図26は、リジッドボディーだけを表示している。濃いブルーで示されたオブジェクトが、親にあたり、水色の球体は子の関係にある。黄色いラインは、ボールジョイントと呼ばれる親と子をある一定の条件で結びつける役割を果たすオブジェクトである。親が移動、回転などの動きをすると、子はその動きに設定した範囲内で、遅れて追随する。この球体に、花やガク、果実の付け根や葉に仕込んだスケルトンの先端を位置拘束させている。このような仕組みを作ることで「なんとなく、ぶらぶら追随する」といった捉えどころのない動きを自動生成することが可能になる。ただし、階層構造は非常に複雑になるため慎重に作業を進めなくてはならない。

4-9 アニメーション制作1

セットアップは、アニメーション制作の半分でしかない。もう半分は、対象となるキャラクターをいかに動かすのかという計画である。2-5においてHanumeの形態とその意味を記したが、ここでは、動きをデザインする際に念頭に置いたアニメーション作品における設定を紹介しておく。

Hanumeのアニメーションデザインコンセプト

Hanumeは、浮遊する小さな島に根付いている。重力からはいくらか自由ではあるが、推進力を持たない。したがって、自らの意思によって自由に方向を定めて移動できるわけではない。彼女は、空中に漂う見えない糸を手探りで掴み、それを手繰り寄せることで移動する。-私は、この動作に生きる術や目的を求め彷徨い、あがく人間の姿を表現できる気がしている-具体的な動作としては、糸を発見しては喜び、見失っては途方にくれる。そんな表情を繰り返すのである。ストーリーは、手繰り寄せていた糸が切れて途方にくれるHanumeの前に理性を持たないが、移動手段を持つQuonが現れることから展開する。CGZOOにおけるHanumeの動作は、このアニメーション作品における動きに準拠している。だから、観客にはその動きの意味は読み取れないはずだ。しかし、それは問題ないと判断した。ただ歩き回る檻の中の猛獣の本当の気持ちなどわからずとも、あるいは、わからないからこそ、人間は想像を膨らませて自らを投影するものだという事実が根拠である。

4-10 アニメーション制作2

アニメーション制作には、基準になる動きが必要である。台詞のあるアニメーションの場合には、台詞のテンポが基準になる。この作品の場合は、それを表情とした。そこで、まずフェイシャルアニメーションのためのセットアップを利用し、表情を時間軸上に配置することで感情の移り変わりを表現した。図14にリンクしているアニメーションである。表情のアニメーションのみを納得がいくまで追い込み、その表情の変化に合わせて体の動きを組み上げるといったプロセスをとっている。

図25~27は、それぞれの要素ごとのアニメーションにリンクしている。

図27 リジッドボディーダイナミックスアニメーション(Link)

ここで見られるアニメーションは、物理シミュレーションによるものである。

首の回転、全身の移動などといった動きに連動して計算され、自動生成される。

4-11 レンダリング

これまで行ってきたプロセスを、最終的な絵として出力するのがレンダリングである。やろうと思えば様々な設定が可能ではあるが、この作品ではそれほど時間が取れなかったこともあり、比較的シンプルな設定でレンダリングしている。ただし、被写界震度を操作するための奥行き情報を持った画像は別に書き出し、後に合成している。レンダリングサイズはハイビジョンのフォーマットのひとつである1280×720ピクセルとした。

4-12 合成

3DCG映像の効果を高めるために複数の要素を重ね合わせている。影絵をイメージした映像には、蒸気のような効果が重ねてある。これは、飛行機の窓から撮影した雲の流れを方向を変えて重ねている。もう一方の映像には、空中に舞うほこりのような要素をパーティクルを用いて生成し重ねた。また、足元に寄せる波は、私が舞子の海岸に行き、海に入って波打ち際を撮影したものである。不要な部分をマスキングし、必要な部分だけを重ね合わせている。

4-13 映像の完成

会期直前にようやく映像が完成する。幾重にも工夫が重なった結晶のようなものであるはずだが、検討の余地もなく展示することになる。会期中、観客の反応は様々だが、おおむね楽しんでいただけたようだ。残念ながら、小さな子供には不評で、泣きながら親の手を引き鑑賞を拒む場面もあった。彼らには、お化けにしか見えなかったのだろう。