![]()

Fragments of physiognomy or identification of characters

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

夜も明けないうちに、パッツィはフェル博士の労働許可申請に関して提出された写真を手中にしていた。それは憲兵隊のファイルにあったもので、ペルメッソ・ディ・ソッジョルノ(居留許可証)のために提出されたネガ・フィルムも添えられていた。比較検討のために、メイスン・ヴァージャーが手配したポスターから複製した鮮明な顔写真も、彼の手にあった。両者の顔の形は酷似していたが、フェル博士が間違いなくハンニバル・レクター博士だとすると、鼻と頬になんらかの手術を受けたものと思われた。おそらく、コラーゲンを注入したのだろう。

耳の形もそっくりだった。百年前の犯罪学者アルフォンス・バーティヨンよろしく、パッツィは拡大鏡で両者の耳の形を穴のあくほど見つめた。どう見ても、同一の耳としか思えなかった。

『ハンニバル』(上)、トマス・ハリス 高見浩訳、新潮文庫 2000年

トマス・ハリス(Thomas Harris)というサイコ・サスペンスの分野を確立した作家 *1の代表作『ハンニバル』、その第22章冒頭の数行を読むとき、気がかりな固有名詞が目に触れる。アルフォンス・バーティヨンとは誰か。恐らく、少しばかり顔に関して興味をもった人々、後に触れることになる観相学や骨相学を知る人、あるいは、犯罪学に詳しい人は、パリの司法鑑識部門のトップとなったアルフォンス・ベルティヨン(Alphonse Bertillon)その人だと気づくだろう。

ベルティヨンはパリ警視庁、犯罪者の資料抽出に関わる仕事を1879年に得ている。そこで、計測した犯罪者の身体(11箇所)を大・中・小に分類した。3の11乗の組み合わせに分類できるわけである。そして、その組み合わせで、ある人物を過去のある人物と特定する技術を生み出すことが可能になる。我々の身体は歳とともに変化する。特に体重、腹の周りは年齢と比例する訳もなくでたらめに増減する。こうした変化する身体は、人間を超時間的に観察する場合全く役に立たない。もし仮に、成人して以後、あるいは、生まれついてこの方変化しない体の一部、不易なものが見出されれば、計測に値する身体の指標となる。では、この体のどこがそれにあたるのか。ここにベルティヨンは11箇所を不変の記号として採用している。身長、頭部の長さ、その幅、耳の長さ、その幅、中指から肘までの長さ、中指の長さ、薬指の長さ、左足の長さ、胴の長さ、いっぱいに広げた両腕の端と端の長さ 。*2

なぜ、こうした指標、言い換えれば不変の記号が必要になったのか。ミシェル・フーコー(Michel Foucault)の『監獄の誕生』でも明らかにされているが、牢屋といった体罰(身体刑)のシステムから、監獄という精神の再教育にシステムが入れ替わったとき、罪を犯したものへの指標のありかたの抜本的な見直しが必要になった。旧システムでは体罰による矯正によって、体に罪人としての指標(傷、刺青といった不変の記号)を刻み付けることが可能であった。ところが、18世紀、啓蒙思想の時代、そういったシステムから、監獄という監視による刑罰に移行することで、身体に関わる犯罪者の物理的な指標、その刻印が不可能となり、繰り返し罪を犯す累犯者の特定に手を焼くことになったのである。18世紀に始まる、鉄道を通じた都市部への人間の流入。見ず知らずの他人が壁一枚を隔てて生活する超過密空間。その中にうごめく人々が犯す無数の犯罪、そして犯罪者。警察に捕まる犯罪者が果たして初犯なのか、再犯なのか、累犯なのか。記録に残されている過去の人物と今ここにいる人物が果たして同じ人物なのか、それをいかに証明し適正な罪を科すことができるのか。

過去の私と現在の私、その時間を越えて一定不変の人間の存在をベルティヨンは効率的に11の記号から検索する技術を生み出したのである*3(fig1)。その中に、耳という記号が含まれていたのである。

耳については、不思議な話が多々ある。例えば、小泉八雲ことラフカディオ・ハーン(Lafcadio Hearn)の『耳無芳一』。住職はなぜ耳にお経を書くことを忘れたのか。また、平家の亡霊の武者は耳しか見えないにも関わらず、その耳が芳一のものであると同定したのか(すぐそばに芳一の琵琶がおいてあったことによる、隣接原理によって推測したのか)。

劇作家の別役実は『別役実の人体カタログ』*4において、人の体の部分部分をそれぞれ個別に章立てて独自な視点で身体について論じている。問題は耳である。耳の章では、意外にも、その機能(耳がもっている聞くという役割)から攻め入るのではなく、顔に占める耳の位置について、意表を突く見解を述べている。耳は、頭部(いわゆる頭)と顔のちょうど境界にあり、顔のパーツとしても、頭のパーツとしても明確にその場所を特定できないあいまいな部位である。頭部のきわめて有意味な記号であり、象徴的装置(髪はその機能以上に文化的意味をなんと多くになっていることか。緑の黒髪、丁髷、禿げ)である髪とコミュニケーションの最前線である顔面の皮膚が接しあうその界面に、曖昧に耳は位置する。しかも、髪によって、耳は見え隠れする存在と不在を行き来する指標となっている。

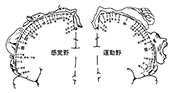

こうした別役のヒントから、ワイルダー・ペンフィールド(Wilder Graves Penfield)の奇妙なイメージ図を思い起こさないわけにはいかない。ペンフィールドは、脳外科医として1940年~1950年にわたる脳外科手術の際、脳の特定の部位に電極刺激を行うことで、脳の中心溝と身体に対応する脳地図を作り上げた(fig2)。この地図は見て分かるように、我々の実際の身体、その物理的配置とは大きく異なっている。身体との情報処理の多い部分(例えば手や口唇)は非常に大きな位置を占めている。さて、耳である。注意深くペンフィールドの図から耳を探しても、その脳地図には項目としてマッピングがされていない。そして、変形された頭部のごく一部に申し訳ないように、小さな耳らしきものが発見されるのみである。このことから、耳は、我々の感覚から外れた遠い存在であることが、おぼろげに分かってくる。すくなくとも、ペンフィールドの脳地図では耳は無いに等しい。実際、我々は耳をこの身体の活動的な部位として扱うことを止めてしまっている。

耳は、生物学的には痕跡器官とされ、前耳介筋、後耳介筋、上耳介筋といった筋肉が残っているが、それを意識的に動かせる人はすくないと言われている。体の表面、そのほぼすべての場所を私たちは自在に動かせると思い込んでいる。意識はこの身体の主(あるじ)として君臨している。しかし、耳を動かそうとする時、自由自在であるはずのこの身体、それに従属するはずのこの部分(耳)は、お世辞にも意識的に制御できるしろものではない(例外としてまれに耳を動かすことができる人もいる)。動くものとして定義される動物、そして、人間も動物のはしくれであるにも関わらず、動くことを排除してしまった器官が耳なのである。場合によっては人がその生涯を閉じるまで、動かそうとすら思わない、なんと意識から遠い存在ではなかろうか。

そして、この耳が見えるものとして、我々に示されるの時代が唐突にやってくる。耳が顔という見慣れた光景の中でどのような形で現れてくるのか、これから確認しよう。そのためにも、顔について、もう少し考察を深めてみよう。

3-1 プロフィールの謎

シルエット:18世紀フランス蔵相エティエンヌ・ド・シルエット(Etienne de Silhouette)が自分の横顔の肖像画を好んだことにより、その名前がつけられた。横顔をかたどり、その中を塗りつぶした影絵のようなものである。

ここで問題はシルエットの類義語である横顔である。横顔は英語でprofileと訳される。なぜか日本では、このprofileがプロフィールと発音される(フランス語ではprofilであり、プロフィルと発音される)*5。巷でのプロフィールは、その人のそれまでの人生の履歴を意味することが多い。なぜ横顔が履歴なのか。

人の顔は、それを認識する場合(あるいは描く場合)大きく2種類に分けられる。顔面と称される正面からのそれと横からのそれ(シルエット)である。

3-2 変化する記号 その正面

一般に、正面からの顔はなじみの深いものである。泣き顔や笑い顔、そうした人の変化する感情は多くの場合、正面からの印象として我々の記憶に残ることが常である。また、人の絵を描けと言われた場合、我々は正面からの絵、眉が二つ、目が二つ、鼻があって、口がある、そういった構成の絵を描くことが普通である。描かれたその顔はなんらかの感情(笑っていたり、泣いていたり、怒っていたり)を示しており、顔は、顔それ自身を示すというよりも、状況に応じて変化する感情の表現、その意味を読み取るためのインターフェィスとして機能していることが分かるのである。そうした、感情豊かな顔の表現の中で、先ほどから話題になっている耳が物理的表現として欠落していることは明らかであろう。正面からの耳は実に控えめで、そこにあるのか、ないのか、それすら分からず、ひっそりと佇んでいる。ひそやかであって、耳は自己主張をしない。表情(感情)という意味を産出しない。なぜか。きわめて単純に動かないからだと答えてもよかろう。そして、稀にしか耳が動かないそのことによって、人間がよりどころとする共通のコミュニケーションの土台から決定的に逸脱しているのである。つまり、泣くこと、笑うこと、怒ることといった、眉、目、鼻、口といった運動する器官の饒舌さに対して、耳という寡黙な器官は意味作用の零度の状態にある。しかし、表現において、耳は人の顔を構成する要素として完全に省略することもできない曖昧な存在なのである。

3-3 不変の記号 その横顔

一方、横顔はどうであろう。先ずは、単純化するためにシルエットから考えてみよう。シルエットは横からかたどられた顔において、目、眉、耳といったものを黒に塗りつぶしてしまう表現であった。それは生き生きと動きを交えて表現する表情の要素をことごとく闇に葬り去っている。では、そこでいったい何が伝えられるのであろうか。シルエットが描くもの、それが目指しているものは、一時的な感情や表情の変化ではない。そうした意味を表現する器官(眉や目)を暗黒の彼方に捨て去ることで、示しうるものは、状況によって決して変化しない形(時間に影響を受けない形)、つまり頭蓋の輪郭そのものがそこに投影されているのである。頭蓋の形は感情によって決して変わるものではない。頭から額、そして鼻筋、さらに口から顎へのカーブ、これは時間経過によってかわることのない不変の記号の役割をになうことを意味する。言い方を変えれば、顔自身が持つ不変の意味をそこから読み取らせようとしているのである。シルエット=横顔(profile)が持つ不変の記号表現こそ、その人が歩んできたもはや変えることのできない人生、つまりプロフィール=履歴と重ねあわされることは、実に納得のいく展開である。

さて、シルエットの場合においても、やはり耳が消え去っている。つまり、黒の中に塗りつぶされ、もはや目や眉のような感情や表情を示すでもなく、また、頭蓋が持つ不変の記号を読み取らせようとする試みからも逸脱し沈黙せざるを得ない。耳は見えない(あるいは透明と言ってもいい)存在なのである。

3-4 顔と写真

しかし、1825年ニセフォール・ニエプス(Joseph nicé phore Niépce)の写真発明以降、人の手を介さずに、顔を定着させる技術を人々が身につけた時、それまで、意識の枠外にあった耳の存在が、銅版なり、ガラス版なり、紙面なりに、潜像が現像され浮かび上がってくるごとく、無意識のようにたち現れてきたのである。写真は顔を分け隔てなく、律儀にしみ、ほくろ、そばかす、そして耳までも平面上に再現させてみせたのである。そのことを、意識的に実践したのがベルティヨンに他ならない。彼の功績は、罪を犯した罪人に対して、身体を計測・記録し、過去のあの人物が現在のこの人物であることを、数値の一致によって自動的に示すことで、その証明をおこなったことに帰される。しかし、計測は難儀な仕事である。しかも、測定点が11箇所にも上る。その煩雑さを一気に解決する方法が、写真撮影であった。もちろん、写真もまた、顔に対して正面から撮影するというバイアスを受けざるを得なかった。初期の多くの写真は常に正面を向いている*6。正面からの写真は、それを見る人々にとってはなじみのある表情を伴った顔であった。そうした正面からの写真の撮影を積極的に否定する理由はどこにもない。それゆえ、ベルティヨンは、いわゆる正面からの写真と左を向いた右面の横顔を撮影して、2枚をセットにする形式をとった。そのことで顔が持つ頭蓋の形、つまり変わることのない不変の記号を手に入れたことになる。そして、当然ではあるが、横顔(profile)には、それまで表舞台に立つことのなかった耳が鮮明に記録されていたのである。*7

耳は人間が動物として行動する場合には、運動を拒否した器官として無能ではあったが、それが観察される対象として平面に現前化した時、人々を区別する、あるいは、人をその人であると同定する上ではこの上もなく便利な器官=記号となった。耳それ自体が、正面からの顔の個性(表情として変化するために、曖昧さを漂わせる)に比べものにならないほど特徴的な固有性を持った形態だったのである。しかも、それは、顔の表情のように変化するものではなく(動かそうと思っても動かせない)、人間の意識から離れたものであり、人為的に変形させられることもまずなかった未開の場所だった。

本考察の冒頭に引用した『ハンニバル』において、天才精神分析医ハンニバル・レクター博士が犯した唯一の失敗は、耳の形を変えなかったことであり、そのことが、彼の幸福へと至る人生を狂わせるのである。耳がフェル博士とハンニバル・レクター博士を同定したのである。

くしくも、指紋(fingerprint)と呼ばれる人を同定するシステムもまた、ベルティヨンと同じ時代、宣教師として来日していたヘンリー・フォールズ(Henry Faulds)が、その発見者として現在歴史のその名を刻んでいる*8。指紋が紙の上にプリントされた時(平面に展開された時)、写真の耳と同様に特徴的な個性を示し始めた。

19世紀、人を見ること(監視すること)、ある人物をある人物と同定すること、私が私であること、そうした近代に特有の問題(自意識)が、写真等のメディアの発明とともに増幅される時代となった。世界、他人、自分といった存在は、そこに単に存在することで事足りるものではなく、表象とその背後にある意味を読み取ることを強いられる時代となったのである。そして、その始まりは明らかに18世紀にたどることができるのである。

4-1 観相学について

観相学は18世紀、ヨハン・カスパー・ラファータ(Johann Kaspar Lavater)によって広く世に知らしめられた。観相学的な熱狂を引き起こしたのである。当時、ラファータによる観相学の結果から、自分の結婚相手や召使を決定したとさえ言われる。

「私の述べる観相学によって外観から人の内部の資質を明らかにできる。直接的にはその意味を思い浮かべることのないある種の自然な記号から読み取ることのできる資質を明らかにできる。」 *9

「観相学は内部と外部の関係、目に見える表面とそれによって隠されている目と見えない精神との間の関係、生々しく知覚できる事象とそこに生命の特徴を刻印する知覚できない原理との関係、結果としての表れとそれを生み出す隠された原因の関係、そういったものを明らかにする科学なのである。」*10

要するに、顔なり体なりの特徴を見ると、その内面の性格なり何なりが分かる、そうした体系を観相学とよび、それは科学であると繰り返し主張された。

こうした考えは、それ以前にも、世界各国、中国や日本、また、ギリシャ哲学のアリストテレス他によっても語られている。そうでありながら、観相学がラファータの名に帰せられるのは18世紀、ドイツでは1774年から1778年にかけて出版された『Physiognomische Fragments』が1810年までに55回もの改訂がなされ、イギリスでもその翻訳が安い値段で大量に売り出されたことによる。読者はことごとく、他人の表情に意識を向け、同時に自分の顔を自覚するように促されたはずである。そうした顔の大衆化こそが、18世紀に起こった看過できない出来事であろう。記号としての顔を読み解くことによって、その人の性格等を知り得る視覚(視線)によるコミュニケーションが確立されようとしていた。18世紀、言葉(文字も含む)のみによるコミュニケーションから視線によるコミュニケーションへと大きな変化が具体化したのである。

例えば、『Physiognomy: Or The Corresponding Analogy Between The Conformation Of The Fuatures And The Ruling Passions Of The Mind』では、観相学が見るべき身体の一覧を示している。額、目と眉、鼻、口と唇、歯と顎、そして、頭蓋と続く*11。そこでは、外見とそれが意味する内面の意味が詳細に語られる。しかし、耳の記述は見られない。まだ耳は人々の意識に上ってきていないのである。

4-2 骨相学について

骨相学はフランツ・ジョセフ・ガル(Franz Joseph Gall)によって提唱された。共同研究者のシュプルツハイム(Johann Casper Spurzheim)がその学問を骨相学(phrenology)と名づけた。骨相学は頭蓋骨が人の性格の変化に影響を与えると唱えた学問である。頭蓋の形(凸凹)が、その内部の脳に影響を与える。脳の表面には心のつかさどる機能(例えば、恋愛感情をつかさどる場所、親子愛をつかさどる場所、友情をつかさどる場所)が27箇所に割り当てられていて、その表面が頭蓋の凸凹で影響をうけ、性格や能力の変化を生じさせる。しかし、頭蓋と脳との対応関係や配置、その機能的役割は証明されておらず恣意的に決定されるにすぎなかった。さらに、実際の脳の変形が性格や能力にどのような変化が発生するか、といった根本的な因果関係も明らかにされていなかった。すべては仮定にすぎず、科学とはみとめられない学問(pseud-science)とも揶揄された。しかし、人間の心の機能が脳にあることを示したことは、間接的ではあっても、20世紀の大脳生理学に繋がるものがある。そして、19世紀、ヨーロッパ、アメリカで観相学と同じように、頭の形で、その性格を占う大流行を引き起こした。この学問の背後にも、人々が人々を見るというコミュニケーションが成立しつつあることを読み取ることができるであろう。

5-1 観相学とテプフェール

ここまで、くどくどと述べてきたのは、18世紀から19世紀にかけての、身体、そして、そこで非常に特異な役割を果たす器官の集合体、つまり身体の窓である顔について、その考え方を整理するためである。そして、18世紀の最後の年1799年に生を受けるルドルフ・テプフェール(Rodolphe Töpffer)(1846年没)と接続を行うためである。テプフェールはジュネーブに生まれる。フランスに学生時代9ヶ月ほど滞在した以外は、終生ジュネーブで過ごす。多彩な才能を発揮した人物で、自らを文学にたしなみのある芸術家的アマチュアと呼んでいる。芸術批評やその理論、文学、アルプス登山の常連、書評家、そして、8編の長編まんがを残したまんが家でもある。ここでは、テプフェールのまんがについて、顔、さらに、顔を中心に展開されるキャラクターについて、観相学との関わりについて考察してみよう。

5-2 キャラクターの存在

テプフェールは、まんが史上初めて本格的な「コマ割り表現」による物語まんがを発表したとして評価され、以後のまんが表現を大きく変えたことで知られている。テプフェール以前とテプフェール以後では、まんがの歴史は決定的に変化していると考えられており、我々が現在読んでいる一般的なストーリーまんが(1コマものや風刺画ではない物語作品)は、ここから本格的に始まるといっても過言ではない。テプフェールは、紙面上に一本の線を引くことで、それまでただの面であった紙(それまでの紙は上と下、左と右、そして真ん中といった、面の広がり、面上での配置の意味しか持たなかった)が、構造をもった二つの枠(コマ)になることを示した。そして、線による分割が多数のまんが表現上の可能性を生みだした。具体的には、一本の線によって左右が分割された瞬間に、まんがは順番(左の部分と右の部分の関係)、言い換えれば前後を持つことが可能になった。順番(前後)は当然、時間の関係を暗示し、時間軸の展開のなかで物語が語られる可能性を生みだしている。そして、物語が成立しようとする時、それにつき従うように、あるいは同時的に、ある重大事が発生する。それは、キャラクターの存在とその同定の問題なのである。

1枚絵ではなく、連続した複数の絵と文字で物語を描く場合、まんがにおいて初めて本格的な「キャラクター」が問題になる。1枚絵であれば、描き手はただ人物を描けばよい。ところが連続するコマ表現を行なう場合、それらの複数のコマに登場する人物が、同一のものであることが読者に間違いなく認識されなければならない。そうでなければ、物語は成立しない。あるいは、混乱する。また、表情が変化したり、絵が描かれる向きが変わったりしても、それらが同じ1人の人物だと読者に認識される必要性がでてくる。これは、本論冒頭でパッツィがフェル博士とハンニバル・レクター博士を同定したことと実は同じである。

人物の同定の問題に直面したテプフェールにとって、物語を描くこととはつまり、変化する絵やドラマ展開の中で、特定の人物、その性格(内面)の発露を、その人物に固有のものとして恒常的に表現することであった。そして、その手段こそ、観相学に求められたものであった。その結果が、外面(線によるキャラクター)とそれが指し示す内面(性格)の正確な対応関係として表れるのである。

5-3 キャラクターの同定

キャラクターの同定、この問題に自覚的であったテプフェールは、それをまんが表現の中で実践するのみならず、文章によって理論化も行なっている。1845年に発表した、世界初の本格的なまんが論ともいうべきその論文『Essai de Physiognomonie』がそれである。かつて、観相学者ラファーターが『Physiognomische Fragments』(フランス語訳が『Essai sur la physiognomonie』、英語訳が『Essays on Physiognomy』)を1775年に出版していることは先に述べた。テプフェールという世界最初の本格的な物語まんが家にとって、最も重要な問題のひとつが観相学であったこと、そのことを表題が雄弁に物語っている。

このエッセイの中でテプフェールは顔が持つ表情に関して、不変の記号(les signs permanents)と変化の記号(les signs non permanents)に分類している。

「不変の記号は、実際に変わることのない性格をあらわす顔立ちを描くものである。一般的な用語としては「性格」によって示されるものである。その上、一般的な用語としての「知性」をよりどころにする能力や敏感さや思考といった生れつきの特徴である。

変化の記号は、心の一時的な、あるいは、偶発の心模様や不安といったもの全てを描くものである。笑いや怒り、陰鬱、軽蔑、驚きである。一般的な言葉では「感情」という言葉が含む全てである。」*12

キャラクターがまんがの中で同一性を持つ(コマとコマの間で、キャラクターが同じものと同定できる)ためには、不変の記号の力に頼らなければならない。不変の記号は、コマとコマの境を越境して、キャラクターに性格や知性、理性といった、一貫した属性を付与するのである。それゆえ、同一人物として物語の時間を生きるのである。もちろん、ただ生きるだけではない。同定されたキャラクターは、物語の展開(コマの連続)の中で、変化の記号によって、感情が付加され、起伏のある人生を生きるのである。

5-4 線の観相学

ラファーターの観相学は、そこで取り上げられる具体例がすべて過去の有名人の肖像画(線画やシルエット)に限定されている。しかし、それが18世紀に広く受容されたのは、絵空事ではなく、現実の人間の内面に存在する性格、そのオリジナルの内在が前提だったのである。その反映や表現として、顔が研究されるにいたった。そして、実在の顔からその内面へと向かうベクトルが設定され、それこそがリアルな対応関係として人々に受け入れられた。

テプフェールは観相学を利用して、それをスタートラインにしながら、むしろ、それ(実在の顔からその内面へ)とは逆の経路をたどっていく。実在の顔があるのではないのだ。まず無意味な顔のような線があって、それが見る者に何かを想起させてしまう。それは顔のような線が人間の内面の性格を、虚構として定着させようとする。あくまで現実の反映ではなく、線が想起させるものを通してその意味をとらえようとしているのである。線による顔の表現、つまり、キャラクターが単純、明快に、それが指し示す意味をまんが(コマの展開)として物語ってくれるのだ。紙の上の無意味な線が絵となって立ち上がってくる局面が重要であり、線の観相学が問題にされているのである。

6-1 記号学への展開

観相学は20世紀に廃れたが、ここで問題にしてきた2つのささやかな遺産を残した。1つは、内面性を切り捨てた、新たな科学としての観相学=ベルティヨン。つまり耳の復権。もうひとつは、テプフェールによる虚構の記号表現、つまり、線の観相学である。

現実の人間の性格(内面)が反映したものとして顔を研究した観相学は、やがて科学とは認められなくなった。これは骨相学も同様である。そして、内面の意味(性格や能力)を問題にせずに、無意味な表象(写真)を科学的に差異の体系として扱ったベルティヨンによって、観相学は全く異なる科学として、現代、医学等様々な分野に受け継がれる。つまり、言語学の祖、フェルディナン・ド・ソシュール(Ferdinand de Saussure)に倣えば、相対的な項、対立による差異として対象を研究する学問に変容したのである。かつて内面の指し示す表現としては無意味(無能)だった耳が、無意味であるがゆえに重要な差異を持ち始めたのである。写真という、白黒でまだらの銀粒子の分布が、耳の形の記号として、別の写真の耳の形と相対的な対立によって体系を生み出し始めたのである。そこに表現され出したのは、似ていると思われていた耳がどれもことごとく違っているということである。あるいは、逆に、ある耳は別の耳は実に良く似ていることが、極稀にありうるということである(要するに同一人物の耳である)。かくして、ベルティヨンは現実の人物を同定するために、現実の人物をいったん写真に撮り、メディア上に固定化・数値化した。そして、平面に展開した表象と表象を比較検討したのである。そこでの同定こそ、現実以上に重要なものとなったのである。

6-2 キャラクターと虚構

しかし、写真とは逆に、例えば、でたらめな線が、一度、無根拠なイメージとしてメディア(紙面)上に存在してしまうと、それは記号として自由に浮遊し始める場合がある。「絵(意味)として立ち上がってくる局面」を、見る人はとらえてしまう。前節の体系的手法に徹したベルティヨンは、その面を切り捨てたが、その面を活かしたのがテプフェールである*13。

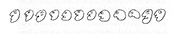

具体的に語るなら以下のようになるだろう。テプフェールは、まんがを描く場合、先ず線で何か(例えば顔らしきもの)を描くことを薦める(fig3)。そして、その描かれた何か(線による顔らしきもの)を良く見ると、それは顔に見えてくる場合がある。見えてくれば、それを少しずつ変化させて(fig4)比較し繰り返し描く(fig5)ことが、キャラクターを生み出すことである*14。

イメージが唐突に記号として立ち上がり、意味を持ちはじめていく局面を問題にするテプフェールは、観相学とのベクトルとは逆に、虚構としての内面を紙という平面に記号化しようとする。だから、あいかわらず「非内面」の象徴、写真によって見いだされた記号、つまり、耳は問題としない。しかし、従来の観相学的思考の方向を反転させることにより、観相学を再生させ、虚構、そしてキャラクターを生み出す理論として活かすこととなったのである。それは、手塚治虫にまで受け継がれていく記号に対する問題意識である。

キャラクターは、現実を模倣しない。無根拠であるが、結果的には、存在しうると想定される虚構世界の差異の体系の中で、みずからを意味付けるのである。物語という虚構世界の中で、キャラクターはコマとコマの間でみずからを同定して、物語を推し進めるエンジンの役割をはたすのである。

今日、キャラクターがフィギュアとして、この現実世界に強烈な個性をもって押し寄せている。このことは、テプフェールの『Essai de Physiognomonie』が述べる、虚構の記号化(これを敢えて平面化ということを許してもらえるなら)を拡張した、虚構の立体化以外の何物でもない。それは現実世界と似ていたとしても、全く別物なのである。フィギュアは現実を模倣するのではなく、虚構を三次元化しているに過ぎないのである。そこには、虚構に対する新しい理論が求められるのである。

- *1―

- そうはいっても、彼の作品は『ブラック・サンデー』、『レッド・ドラゴン』、『羊たちの沈黙』、『ハンニバル』、『ハンニバル・ライジング』の5作品しない。ところが、すべてが映画化されている。トマス・ハリスの文字表現は、マイクル・クライトンの『ジュラシック・パーク』のように映像化されることを前提にして書かれているようである。

- *2―

- コリン・ビーヴァン『指紋を発見した男』、茂木健訳、主婦の友社、2005年、112-130頁。(Colin Beavan,FINGERPRINTS:THE ORIGINS OF CRIM DETECTION AND THE MURDER CASE THAT LAUNCHED FORENSIC SCIENCE, Hyperion,New York,2002)

- *3―

- cf. Alphonse Bertillon, Identification anthropométrique; instructions signalétiques, Melun, Impr. Administrative, 1893

- *4―

- 別役実 『別役実の人体カタログ』、平凡社、1993年参照

- *5―

- 株式会社ソニーが装飾を排除した革新的デザインのテレビ「プロフィール」を1980年に発売した。これもprofileから、テレビの横顔という意味を筆者は勝手に想像したが、現実には「プロのフィーリングが語源」とのこと。ソニーのwebページには実に詳しいソニーの歴史が記述されている。http://www.sony.co.jp/SonyInfo/CorporateInfo/History/SonyHistory/index.html

「プロフィール」に関しては第2部、23章「SONYブランド」の出発、第3話ソニーデザインを参考にした。 - *6―

- 正面を向かない写真。このことについては、写真を、動物や人間等の運動に関わる計測に用いた2人の科学者のまなざしが雄弁に語っている。エドワード・マイブリッジ(Eadweard Muybridge)とエティエンヌ・ジュール・マレー(Etienne Jules Marey)の科学写真を見れば一目瞭然である。写真に撮られる対象物(人間であれ、鳥であれ、猫であれ)、横からシルエットのごとく撮影されている。

- *7―

- 多木浩二 『欲望からの批評Ⅰ視線の政治学』、冬樹社、1985年48頁参照

- *8―

- 前掲訳書、コリン・ビーヴァン『指紋を発見した男』、茂木健訳、主婦の友社、2005年(Colin Beavan,FINGERPRINTS:THE ORIGINS OF CRIM DETECTION AND THE MURDER CASE THAT LAUNCHED FORENSIC SCIENCE, Hyperion,New York,2002)

- *9―

- Johann Kaspar Lavater, Essays on Physiognomy, ed.T.Holloway, trans.H.Hunter (London : Printed for John Murray), 1789, p.20. 次のサイトよりインターネットで閲覧可

http://digital.library.villanova.edu/Flora, Fauna, and the Human Form/Physiognomy/Physiognom - *10―

- ibid.

- *11―

- Johann Caspar Lavater, Physiognomy:Or The Corresponding Analogy Between The Conformation Of The Fuatures And The Ruling Passions Of The Mind, WILLIAM TEGG. LONDON, 1866.

- *12―

- Rodolphe Töpffer, Essai de Physiognomonie, Manuscript,1854.(EDITION KARGO 2003, p.21)

- *13―

- テプフェールは、ダゲレオタイプについての論文も発表しており、その中で、写真がキャラクターを表現しきれないとして、批判している。

- *14―

- Rodolphe Töpffer: op. cit., pp.14-15.

(2008年度学部共同研究採択課題)