2-1 「ブラウジング」の考古学…中世修道院の図書館から辿る閲覧環境の歴史

印刷された本が発明される以前の本、写本の読書/閲覧には「書込み」という行為が付随していた。書籍の版面(ページ)自体が、読書の履歴を刻印していたのである。本の、ページ上におけるテクストを固定化することはなく、それは読者によって繰り返し更新され、さらに批評を交わすことが可能な空間であったということができる。その空間は、利用者にとってテクストを受け取るだけではなく、能動的に「書込み」という行為を付随させていた。その空間は、読書履歴が刻印されテクストが固定化することなく、読者によって繰り返し更新され批評が交わされる、ダイナミックな場であったのである。

それは、現代のウェブを用いたアーカイブ利用(ブラウジング)に共通する、インタラクティブな読書/閲覧と考えることができる。本は、比喩的にいえば本来多様な空間を持っており、読書/閲覧は、その空間を再構成するインタラクティブな行為であった。そのことがあらためて了解されるのである。このような行為は、現行の図書館には想定されていないが、ウェブブラウジングでは一般的に実践されている行為であったことに改めて気づかされる。ウェブブラウジングに通じる行為は、印刷本が出現するはるか前に、すでに確立されていたことに驚かされる。

読書/閲覧とはインタラクティブな行為であった。そのことを理解するためには図書館の利用法を古代と後から開発され確立したウェブブラウジングから学ぶという、逆の発想が必要である。このようなパースペクティブ(逆パースペクティブ)に基づいて、現代の図書館における「ブラウジング」という環境と利用方法を再定義しなくてはならない。

以下に展開する、さまざまな読書/閲覧のインタラクションは、「ブラウジング」という語が(カーライルによって)当てられる以前のインタラクション(しつらいとふるまい)である。印刷された本、機能的な書架、合理的で民主的な図書館が成立する以前の読書/閲覧が、いかにゆたかな環境を読者に与え、読者がそこからどんなに豊かな読書経験を受け取っていたのかを、考察していく。以下は「図書館[しつらいとふるまい]の考古学」(鈴木明、『つくる図書館をつくる-伊東豊雄と多摩美術大学の実験』所収の論考に基づく)。

2-1-1 本は声を出して読むもの、書き込むもの

ヨーロッパの古典時代、ギリシア、ローマを通じて、本(巻子本)は朗唱されていた。写本時代の読書/閲覧は、書物に書かれたテクストを受け取るだけではなく、さまざまな行為を伴っていた。かつて読者は、本を「音読」すなわち声を出して読んでいた。人と本との間には、豊かなコミュニケーションが交わされていたことがわかる。

ラテン語(神の言葉をあらわす言語)で書かれた本は、ひとつながりの文で書かれていた。「[読解]lectioとは、読者がテクストの文字、音節、語、文という要素を同定し、ついで意味に応じてアクセントを施しながらそれを声に出して読み上げる作業である」(*20)

このような読書/閲覧の習慣は、中世に至るまで本に書かれた文が、単語ごとに「分かち書き」されず、句読点のないひとつながりの長い文で構成されていたことに由来している。それゆえ「書かれた文(テクスト)は声に出して発音しそれを自分の耳で聞いて、初めてこれが意味ある言葉であるということを意味するのであった」(前掲書)。読書/閲覧自体が日々の宗教的な修行行為だったことを前提にしているとはいえ、現在の読書つまり黙読とはずいぶん異なった閲覧スタイルだったことがわかる。

印刷術(*21)が発明される以前の本は、(ヨーロッパにおいては)初めパピルスの巻物(巻子本)であり、後に羊皮紙に文字が手書きされたページを束ねてつくった冊子(コーデックス)となり、現在の本に近づいた。中世ヨーロッパの修道院では、本は書庫に納められ読書に供されるだけものではなかった。本は読まれると同時に解釈されるものであり、写され、再生産されるものであった。

「ドイツでは八世紀後半、カール大帝の時代になってようやく写本というメディア新技術が登場してくる。そして、これはたちまちのうちに普及し、規模の大きな修道院で、写本室(スクリプトリウム)を備えていないところはないほどになる。たとえば、ザンクト・ガレンの修道院の写本室は、六つの窓を備えていて、採光は申し分なかった。壁には七つの書写台がならんでおり、部屋のまんなかには、大きな机がひとつすえられていた。ここで写本がおこなわれるわけだが、しかしそれは、けっして個人的な動機からなされるのではない。そうではなくて、すぐれて宗教的な行為なのであった。なぜなら、それは[読ムベシ、書クベシ、祈ルベシ、歌ウベシ]という勤行からなる礼拝の一部であったからだ。修道士たちは、製本し写本することによって、これを果たさねばならなかったのだ。」(*22)

中世を通じて写本が保存されていたのは、主に修道院である。読者(修道僧)は読むことと同時に書写することが義務づけられていた。ここには、現代のわれわれが考えるよりも遥かに豊かな読書/閲覧のインタラクションを見て取ることができる。

「羊皮紙の製造が終わると、写字生たちは写本室長の指導のもとに仕事を始めた。椅子に座り、傾斜した書写台に身をかがめて、厳しい環境のもと、口述される文章を筆記したり、原本を見ながら筆写したりしたのである」(*23)

中世の写本の読書、閲覧という行為は、このような多様なインタラクションを引き起こしていた。その場所は、われわれが考える閲覧空間のしつらいと比べるとはるかに多様な空間を持っていたことがわかる。

ところで、書写の作業はひとりで書き写すことも、ひとりが朗読しもうひとりがそれを書き写すようなこともあった。このようなインタラクションが、石積みの重厚なアーチでつくられた空間の雰囲気や音環境のなかにあったということは重要である。本の読み方、つまり本との関わりは、思考や記憶にも大きな影響を与えていたことを、マーシャル・マクルーハンはメディア論の視点から指摘している(*24)。

現代の図書館における閲覧空間は、黙読を前提とし、利用者間の会話は固く禁じられている。それは閲覧する資料がAV(音を扱う)アーカイブだとしても。そのため、ヘッドホンや個別のブースが用意されるが、レクチャーやコンサートなどを行う空間を、閲覧空間に共存させるための戦略的デザインを、シアトル公共図書館のオーディトリアムに見て取ることができる。

◎装飾としての本、装幀としての本

中世に書写された本は、ページ文字の周りに、美しい図版や文様が描かれたページ(版面)で出来上がっていたものが少なくない。章頭の文字を強調して描く「飾り頭文字」は、やがて人物や動物や幾何学模様で装飾され、テクストはやがて文様の中に吸収されることになってしまう。本文は縁取られ植物の茎や蔓で覆われ、14~15世紀になるとページ全体が画集のような有様となる版面、本も多かった。本全体の装丁は、筆写の終わった折(おり)をまとめて革ひもに縫い付け、表と裏に木の板をつけ表紙とし、さらに皮でカバーした。表紙には模様の型押しが古くから行われたが、貴重な本には象牙や布地、中には宝石で飾られることもあった。

テクストを形成する手書きの文字は、読者によって読まれるという、機能だけではなく物質性を放つものであった。文は、美しく厳しく修練された書写生の作品に他ならず、本文回りを装飾する絵や文様とともに、その時代の芸術を代表する、文化、知のレベルをも形成していたといえる。

現代の図書館の蔵書管理においては、管理保存のためとはいえ、自動的に本のカバーを外したりフィルム掛けしたりするが、それはブックデザイン(本の装幀や版面のデザイン)の軽視としかいいようがない。今一度、このような(かつてあった)本をめぐる知的な広がりとインタラクションに配慮すべきではないか(*25)。

武蔵野美術大学図書館では、このような認識のもとに「アーティストブック」のコレクションをかねてから進めているが(*26)、数少ない先進的な図書館では、このような物質的な本や芸術としての本、またブックデザインへの関心を持ち始め、その研究作業も進めている。

写本というフォーマットが、美的かつ知的な広がりをもっていたことを確認して来たが、そこには現代のウェブブラウジングに通じるインタラクティブな機能があったことを確認できる。

羊皮紙に美しくレイアウトされた本文の回りには大きな余白が残されているが、それは読者が注釈を書き込むためのスペースであった。「ページの欄外には、本文とは別の小さな書体で注釈を書き入れることが多かった。注釈は中世の教育法の基本であって、12世紀以降その役割はしだいに重要性を増し、聖書本文の提示の仕方を大きく変化させた」(*27)

本を読むことは書写することであり、それは聖書や古典を解釈することであった。現代の図書館では禁じられていること「本への書き込み」が、かつて行われていた。本は出来上がったものとして向こう側に孤立してあるのではなく、読者によって絶え間なく解釈され続けるインタラクティブな空間だったのである(*28)。

人文主義の時代となり、印刷術が発明されると、本は中世とはことなった解釈がなされるようになる。新しい人間中心の世界観を求めようとする文化運動は、中世の修道院で書写されたなかで生じた「写しまちがい、翻訳の誤り、余計な注釈などをとり除いて、正確な原典を復活しようと試みたのである。中世の伝統から解放された人文主義者(ユマニスト)たちは、各地の図書館に眠る忘れられた文献を探し回った。もちろん印刷業者もこうした試みに加わり、印刷工房は、印刷業者と学者の緊密な協力の場となった」(*29)。古典というアーカイブは復活して、さらに新しい解釈を生み出すこととなったのである。

2-1-2 読書のために用意された多様な空間

修道院には、中世を通じて古典のアーカイブを保存したさまざまな空間のしつらいがあり、そこではゆたかな読書/閲覧の経験(インタラクション)が生み出されていた。

「美しい彩色[写本]を修道士たちが読んだり書き写したり描いたりしていたのは、一般に想像されているような暗い[房]ではなく、光に満ちた回廊のキャレルだった。(中略)大きい回廊の先に談話の回廊がある。談話の回廊という名が示すとおり、ここでは修道士同士での会話が許されている。この回廊には十二から十五室の小さな房が一列に並んでおり、かつては修道士たちが本を書くのに使われていた。そういうわけで、これらは今でも「書き物部屋」と呼ばれている」(*30)。

図―2:多摩美術大学図書館のマグテーブル。

図書館における雑誌架は表紙が見にくい。美術大学で購読配架する雑誌はヴィジアル系のものが多く、表紙の情報量が大きい。そこで街の書店で平台に置かれた雑誌のように配架するシステムを採用した。透明ガラスの下に最新刊を置く。デザイン:藤江和子。

図―3:多摩美術大学図書館のメディアバー。

バーのカウンター席のように高い座席に腰掛け、すぐ立ち上がれる。このような姿勢はザッピング(複数のリソースを早送りして閲覧する)を可能とする。美大のメディア系学生の視聴に対応している。デザイン:藤江和子。

図―4:多摩美術大学図書館大型本書架。

大型本書架のところどころに設けられている閲覧台。大型本(美術書)を書架から取り出して閲覧席に運ぶ前にブラウジング(パラパラと内容を確認)するための立ち読みテーブルとなる。このようなブラウジングを快適なものとする(誘導する)ため、スタンド(照明)を取り付けている。デザイン:藤江和子。

2-1-3 鎖の付いた書架

修道院が一手に担い独占してきた本の収集と生産の独占は、1088年にボローニャ大学が創られ、ヨーロッパ各地に大学が設立されることによって、揺らぎ始めた。それと同時に、本の内容や種類も急速に広がり世俗化して行く。修道院以外の施設において、図書は利用者のために公開されることとなる。ただし限定付きの公開である。13世紀以降は修道院だけではなく、大学が修道院以外の写字生のアトリエと図書館を用意するようになった。たとえば、ソルボンヌの図書館は1290年には1,017巻の蔵書を持ち、半世紀後には1,720巻を持つにいたった(*33)

「ソルボンヌ図書館では、一三二一年の規則で、《大図書室》にはこの学校が所蔵する、各部門の最もいい本を鎖につなぐことを規定している。複本や、あまりひんぱんには用いられないもの、貸出し用の本などは《小図書室》に置かれた。数年後の財産目録によれば、大図書室には三百三十巻が鎖につながれており、小図書室には千九十一冊が置かれていた。現代図書館用語に置き換えてみるなら、さしずめ、鎖につながれた本は読書室の参考図書で、小図書室は書庫ということになろう」(*34)。

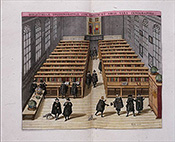

当時の本は、羊皮紙でつくられた重厚な写本であり貴重だった。図書館では盗難を防止するため、このような所蔵と閲覧のために大げさなシステムを普及させたが、そこにはメリットがないわけでもなかった。大型の本を棚から取り出すとその下にあるテーブルですぐ閲覧できるということである。(図―1:ライデン大学図書館)。

現代の公共図書館で稀覯本や大型本を読もうというときによくあるシステム、つまり閉架書庫に隠された目的の本を書誌データから探し出し、カウンタで請求して取り寄せたり、あるいは大型の書物を書架から遠くにある閲覧席にまで運ぶという手間をかけなくて済むともいえる。

現代の図書館では、大型本を鎖で書架に繋ぐ理由はないが、大型書店では当然のようにおこなわれているブラウジングのスタイル、「平台(台の上に表紙を見えるように平積みする)」における「立ち読み」という、一種の読書のインタラクションを取り入れることを拒否する理由もない。現代の多種多様な雑誌の表紙は、当時の二つ折り大型本の表紙のように華美な装飾が施されている訳ではないが、当代の写真家が撮影した美しいモデル写真がレイアウトされていたりするから、それらが一望できるような書架が図書館に求められてよい。

多摩美術大学図書館に据えた「マグテーブル」「メディアバー」「大型本書架」「メディアシート」などは、このようなブラウジング(自由な読書/閲覧)を可能とする家具什器である(*35)。(図―2:多摩美術大学図書館のマグテーブル、図―3:多摩美術大学図書館のメディアバー、図―4:多摩美術大学図書館大型本書架、図―5:多摩美術大学図書館のメディアシート)

2-1-4 書架の配列と閲覧

もともと図書館を意味するビブリオテークとは、本を入れる棚を意味している。書棚の配列法は本の収蔵量を表すだけではなく、同時に閲覧室の環境を構成する。

ホールあるいはギャラリーのような大空間の環境を形成する、書架を並ベ方にはいくつかの方法がある。壁面に書架をくっつけた「ウォール・システム」と壁面に直行するように書架をならべアルコーブ状の部屋をつくる「ストール・システム」である(*36)。

「図書館設備の革命は、書見台のシステムを壁面排架に切り替えたことにあるが、十六世紀の末ごろでは大図書館だけがこれを実施したにすぎなかった。最初の例としては、建築家フアン・ヘレラ(スペインの建築家。一五三〇~九七)がフェリペ二世(スペイン王。一五二九~九八)のために建築し、一五八四年に完成したエスコリアル図書館(マドリッド近郊にある)である。この図書館は長さ六五メートル、幅十一メートル、高さ十二メートルの広大なもので、壁面排架は、建物を支える円柱と円柱のあいだに排列された。地上一メートルの所に傾斜した面が、書見台の形でつくりつけられてあり、その場で本を調べるのを容易にしている。」(*37)

現代の日本の公共図書館では、ウォール・システムを基本とした開放的な開架書庫、閲覧室が多く採用されている。一方、大学図書館では、専門書の書架によって小さなアルコーブを形成したりする複合的な閲覧室が形成される例も見受けられる。

シアトル公共図書館では、このような書架配列法に新たなシステムを付け加えた。「ブックスパイラル」と名付けられるものである。具体的には、000から999までの分類記号を配された本を納める書棚を螺旋状の斜路のうえに、連続的に配置するシステムであり、螺旋の途中にいくつかの閲覧席を配している。建築的には、あきらかにル・コルビュジエが追求した「無限美術館」の構造を引用したものだが、ウォール・システムの連続性とストール・システムの機能性を兼ね備え、矛盾なく統合したシステムといえる。ウェブアーカイブのブラウジングを常識とする利用者にとっては、「スクロール」「ハイパーリンク」といったインターネットリテラシーを援用して、この実体的なアーカイブを縦横に利用することができるのである。

2-1-5 閲覧室の大きさの変遷

中世ヨーロッパの僧院を経て、やがてでき始めた大学や王室付属の図書館では、いまだ数少ない書架と書架に付属した書見台といった組合せによる、こぢんまりとした閲覧環境を形成した。その閲覧室の構成は、窓に一定のリズムを与えることとなり、建築外観を特徴づけていた。

「十四世紀から十六世紀にかけて、書見台の使用が、図書館の設計と配置を条件づけた。書見台の側面から採光するため、ちょうど近代の書庫のやり方のように、並べられた書見台の各列に合わせて窓がとられた。初見台と書見台の距離に照応した窓の平均的間隔は、七フィート、約二・三五メートルである」(*38)

印刷術の普及によって増え続けてくる本は、それを納める書架を増加させることとなり、それに伴なって、閲覧環境もより大きなギャラリーやホールとなっていった。

十七世紀になると百科全般を網羅した図書コレクションを広いギャラリーに公開する近代的な図書館概念が誕生する。なかでもオックスフォードのボドレイ図書館、ミラノのアンブロジアナ図書館、パリのマザラン図書館など「これら三つの図書館に共通している点は、エスコリアル図書館の形式を踏襲して、ひじょうに広いギャラリーの壁面書架に本を置き、ほとんど全蔵書を読者の目に見えるように公開したことである。」(*39)

アントニオ・パニッツィ(1789~1879)はイタリアからの亡命者で大英博物館の司書補、主任司書を勤めたが、モンターギュハウスから大英博物館に移転するにあたって「図書館プランのなかで、閲覧室と書庫の区別を明確化した最初の人であり、のちにこの方法はほとんど絶対的なものになった」(*40)という。その基本的な考え方はその後の公共図書館にも受け継がれるが、利用者が直接書架内を歩き回り、書棚から本を取り出しテーブルに持参しそこで読むというブラウジングスタイルが評価され、ふたたびホール型の開架式閲覧室が重視されるようになってきている。

2-2 ブラウジングルームの実際

現代の図書館利用者、読者がブラウジングする資料(リソース)は、本だけとは限らない。現代ではあらゆるメディアを横断して、自由に探し、立ち読みし、拾い読みできることも、図書館に求められている。パリのポンピドゥーセンターに設けられている図書館ではそのような利用者の閲覧法にいち早く対応している。

「閲覧室にはあらゆる分野の専門的な範囲に及ぶ三六万冊の本、約二六〇〇タイトルの雑誌、一万部のレコードやCD、二六〇〇本のヴィデオ(商業映画、実験映画、ヴィデオアート、ドキュメンタリーなど)が備えられている。(中略)ある調査目的のために、広大な閲覧室を歩き回っているとき、ふと、とてつもない本に出会うこともある。BPIのスペースはまさに知の横断の身体的な場だ」(*41)

武蔵野美術大学美術資料図書館の、新しい増改築で進められている特色のひとつに、さまざまなフォーマットの資料を横断して閲覧検索を可能とするデータベースのプロジェクトがあるが、このようなアーカイブの次世代にあたる試みである。

現代都市にあふれている膨大な情報環境の中に棲みつき、読書に変わる情報解読法を日常的に身につけてしまっているわれわれは、ブラウジングに際して、図書館に準備された本や読書のオーダー(秩序)を必ずしも前提としないこともある(*42)。

2-2-1 読書/閲覧の空間と自然光

図書館では閲覧室に外部からの自然光を均一に採り込み、快適な読書閲覧環境を確保することは建築計画における大きなウェイトを占めていた。かつて閲覧室がまだ大きな空間として形成されておらず、本棚に付属した書見台で本を開いていた時代から、これは大問題だった。

「窓際の席が断然有利だった。一方、他の席は窓と窓のあいだにある長い壁のところに置くしかなかった。書見台に鎖でつながれた本を読むとき、このような場所に寄って利用できる光の量が異なり、最良から最悪まで幅があった」(*43)

高い天井を持つ大空間を備えた閲覧室は、自然光をより多く確保するため、当然のことながら大きく高い窓をたくさん備えるようになり、それは図書館建築の外観にも影響を与えた(*44)。

稀覯本を集める収蔵庫は通常、一般の利用者の目の届かぬ建物の奥深くに設けられる。だが、イェール大学の稀覯書図書館では、ちょうど日本や中国寺院における経蔵のように利用者が何層分も吹抜けた空間に設けられた巨大な書棚を周りから眺めることができる造りが採用されている。もちろん、自然光は巧みにコントロールされている。

「イェール大学にあるバイネキー稀稿本写本図書館(スキッドモア・オウイングス&メリル社のゴードン・バンシャフトによる設計)では「建物上部の最も目につく部分に窓はなく、ヴァーモント大理石とみかげ石の壁で覆われている。だが、建物に使われている大きな半透明の大理石製鏡板は、厚さが四分の一インチしかなく、内部の空間を照らすのに十分な光を通す」(*45)

同じような稀覯本収蔵庫はセント・パンクラス駅に移された大英図書館ホワイエにも出現した。地階から地上4階までの吹抜けを貫通した稀覯本書架、キングスライブラリーの塔(タワー)である。それは、だれもが自由に出入りできるホワイエやカフェをも突き抜けている。そこで現代のきままな図書館利用者は、中世の写本(の背表紙)を眺めながら、コーヒーを飲みサンドイッチをぱくつくことさえできる。さらに2008年にはこの公開された空間には、無線LANが完備された。つまり、この空間において新旧のアーカイブの閲覧が可能となったのである。もちろん、このようなインタラクション(しつらいとふるまい)も、読書/閲覧のひとつのかたちである。(図―6:大英図書館ホワイエ(公共空間)部分にあるキングスライブラリー、図―7:大英図書館キングスライブラリー前に置かれた閲覧席)。

2-2-2 キャレル…個人的な閲覧スペース

亡命中のヴァルター・ベンヤミンは、パリ国立図書館の一角に専用の閲覧席を確保し、そこで著作活動を続けていた。ボードレール時代のパリに関する図書館におけるアーカイブズを駆使して書き上げた『パッサージュ論』は、その草稿を後に編纂されたものであるが、その草稿をナチスの収奪から守ろうと、迷路のような図書館の収蔵庫、書棚の一角に隠し置いたのは、当時、司書であったジョルジュ・バタイユであった。

「亡命者たちは祖国を追われ、亡命した国の図書館でそれぞれの代表作を書いた。マルクスは大英博物館で『資本論』を、ベンヤミンはパリ国立博物館(図書館:引用者)で『パサージュ論』を、レーニンはチューリッヒ県立図書館で『帝国主義論』を、レヴィ・ストロースはニューヨーク市立図書館(ニューヨーク公共図書館:引用者)で『親族の基本構造』を書いた」(*46)

わが国の創作者に目を移してみると、さらに多様な読書閲覧環境が見て取れる。田中康夫の『なんとなくクリスタル』は(河出文庫の著者ノートによれば)、「午前中は、国際関係論やマーケティングの本を、午後は、経済や広告関係の専門雑誌のバックナンバーや、小説を、図書館の書庫から引っ張り出して読んだ」(*47)りして書かれ、菊池寛は高松から上京した翌日に上野図書館に行き、大橋図書館、日比谷図書館を利用する(*48)、というように、固定的な閲覧環境ではなく、図書館をわたり歩く者もいたことがわかる。

彼らは、それぞれ図書館閲覧室の一角にあるデスクに、自分の著作や研究活動(ブラウジング)のための居心地のよい場所を作り上げ、そこに毎日のように通いつめていた。しかし、そのような快適な空間は、アカデミックで大規模な図書館だけに確保されていたわけではない。J.Kローリングは失業中、子供を抱えながら喫茶店で『ハリー・ポッター』を書いたことが知られている。

『泥棒日記』で知られるジャン・ジュネは獄中で『花のノートルダム』や『薔薇の奇蹟』を書いたが後年、その文体(古典的で典雅な)をどのようにして体得したのかと問われ「刑務所の図書館の蔵書がよかったからだ」(*49)と答えているし、パリの街中に解放されて以降は、彼が日中、書斎代わりにしていたのは部屋から見下ろすことができる距離にある、カフェの小さな丸テーブルであったことがよく知られている。

このように職業的に読書閲覧を行う者は、与えられた環境を自らの個人的な閲覧空間(キャレル)として形成して来たことがわかる。

ベルリン公共図書館では、修士論文や博士論文をまとめる学生に、一定期間キャレルを貸し出すシステムがあり、ひとつのフロアを形成している。しかし、その生活のほとんどを図書館で費やす利用者のためには読書以外の環境形成、たとえばカフェの考慮も忘れていない。当該図書館に併設されたカフェはおしゃべりに花を咲かせる学生や若者でにぎわいを見せている。

「コロンビア大学の全部の蔵書を合わせると一九五五年には二八七万三千冊を数え、うち八十二万一千冊が総合図書館にある。総合図書館には大閲覧室とブラウジング・ルームがある。教授や研究員たちは、間仕切りされた電話や書類整理箱をそなえたキャレルを長期にわたって使用することが出来る。(中略)ブラウジング・ルームがついに大学図書館においても採用されるにいたった。その最もデラックスなものは、最盛期に設置された。たとえば、一九三七年ごろに、ダルムート・カレッジ図書館の塔に設けられたブラウジング・ルームは、読書のために供されており、ここで喫煙したり、コーヒーをとったりすることもできた」(*50)

このようなキャレルの空間は現代の、特に大学図書館や研究図書館において重要であり、新たな閲覧環境として形成されなくてはならない。

2-2-3 古典的な図書館でも行われてきたイベントや催し

図書館が、独自の催し物や所蔵の稀覯本の展示を行ったり、所蔵書の著者による講演会を行ったりすることは、以前からあった。これもアーカイブ利用者の自由な読書/閲覧(ブラウジング)法に他ならない。古典的な図書館の代表格ともいえる、ザンクト・ガレンのベネディクト会修道院図書館での催しの実際はどんなものだったのだろうか。

「バロック式図書広間は展覧会場としても使われていて、年中交替で展覧会が催される。今世紀前半におけるこの図書館の見学者は三千人から六千人であったが、一九六八年には七万七千人になり、その後は増加する一方である。この広間は最高級の芸術作品であり、訪問者は貴重品の入った陳列棚に目を奪われてしまう。本や絵に関するさまざまな展覧会(古い装丁本、ザンクト・ガレン所蔵のアイルランドの写本、あるいは中世の旅行)といった催しにより、本と図書館の世界はさらに愛好者を増やしていくのである」(*51)

図書館のブラウジングルームがコンサート・ホールとして使われることもある。ウィーンの宮廷図書館館長ゴットフリート・ヴァン・スウィーテン男爵は、モーツァルトを「日曜アカデミー」に招聘した。今日の国立図書館で、モーツァルトは最も有力な後援者だった、男爵のためピアノを演奏した(*52)。

シアトル公共図書館におけるオーディトリアムは、開放的な閲覧室の空間に立体的にまたがってある。閲覧室にいてその催しの気配を感じることはできるが、その音はけっして閲覧環境を邪魔するわけではない(*53)。

そもそも図書館が本をアーカイブし、それを公開(公共的な公開かどうかはともかく)すること自体も、大きくいえば読書/閲覧の行為にほかならない。さらに本以外のコレクション(アーカイブ)を公開するためには、ギャラリーやオーディトリアムのようにそれぞれの閲覧に特化した空間をも求めるようになることがある。